Zeroing Out: rants against the radio culture (ja/en)

ラジオ文化に対する所感と諦観

Dated articles

- 本文中の8桁の数字は年月日を示しています

- 本文中の6桁の数字は年月を示しています

20251015

E51MWA戦記

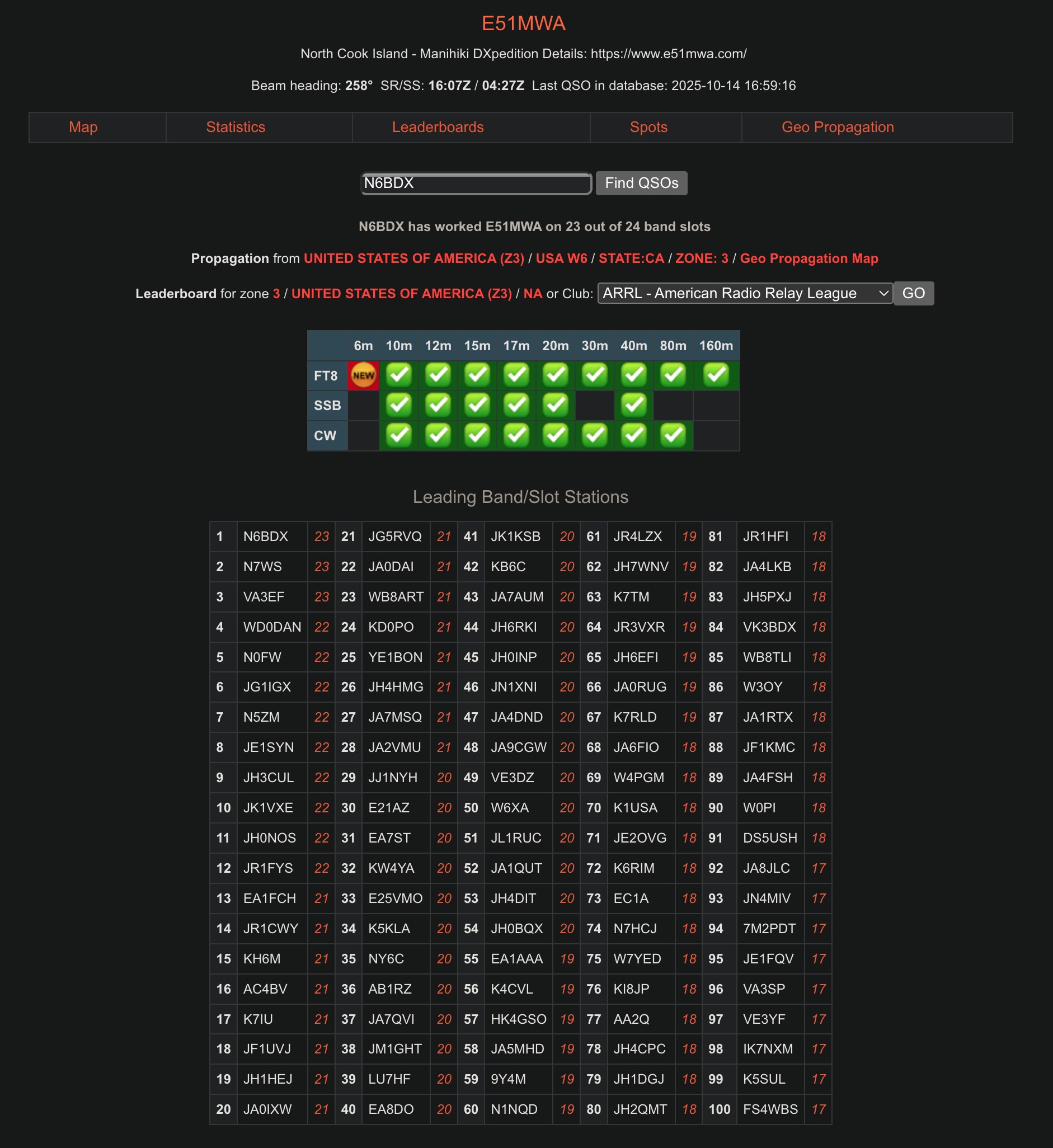

E51MWAはNorth Cook IslandsのManihiki環礁からの運用。このDXペディションについては一切知らなかったのだけど、成り行きでClub LogのLeaderboardに参戦することに。歴戦の勇士達が参戦してきたため上位を維持するのは大変困難だったが、Remote Ham RadioだけでなくHamspots, Reversebeacon, DXSCAPE, KFS SDRなどを駆使して状況把握を行うことで対応した。米国西海岸からは近く、信号も十分な強度があったため交信そのものにそれほど苦労はしなかったものの、ハイバンドは日本の朝の時間帯になるためなかなか大変で、しかも20251014の6mのオープニングは残念ながらRemote Ham RadioのW7/PhoenixやW7/Tacomaでも受信できず交信できなかった。それでも160m〜10mの間で23のband-mode slotを達成し、Leaderboardで1位となることができたのは幸運だったといえる。

この運用は電源タップが焦げたり、無線機やフィルタが壊れるなど大変だったらしい。現地では20251014の1700UTC近辺に電源障害があり、その後環礁の発電所が火災を起こし焼失するという事態が発生して復旧に3〜4ヶ月かかるという状況となったため、当初予定を待たずして運用終了せざるを得なかったという予想外の結末となった。それでも全ログは20251015の0330UTCにはM0URXのOQRSサイトにアップロードされ、しかもさほど時間を待たずにM0URXからLoTWでコンファームされたのはとてもありがたい。今はDXpeditionチームの無事の帰還を祈るばかりである。

ところでこのE51MWA DXpeditionチームについて、海沿いの地上高の低いVertical Dipole Array (VDA)やバーチカルアンテナを使っているから「貧弱な設備」だという言説が見られたが、大きな間違いだろう。海岸に極めて近いVDAが低い打ち上げ角で遠距離通信に絶大な効果を上げることは、Vincent, F4BKVによる実験と考察で示されている。E51MWAが160m/1.8MHzを含む各バンドで欧州と交信できていることを考えれば、持ち込める機材の総量に制限のある中で、むしろ最大限の効果を出していると言うべきではないだろうか。

そしてこのDXpeditionでは、特にVioletta, KN2PのSSBのパイルアップ捌きの技術が光っていたように思う。ああいうテキパキした運用は見習いたい。

20251007

JJ1BDX移動局の電子免許状が発行され、閲覧可能になった。早速電子免許状の写し("Official Copy"と透かしが入っている)の現物を取得してみた。特に何の変哲もない、透かしの入ったPDF書類であり、印刷はできるが改変についてはパスワードで保護されている。日本がここまで来るのに米国に遅れること少なくとも10年、制度上の遅れは20年以上という結果となった。総務省のテイタラクは本当に情けないのだが、これでやっとすべての無線局免許が電子化されたということそのものには大きな意味があるだろうと思う。なお、この日入手できたのは現在有効な来年2026年3月までの免許のみであり、すでに再免許申請が許可されているその後5年間の免許は含まれていない。これはこれで当然かもしれない。

20251006

430MHzのMoxonアンテナを撤去した。幸いアンテナと給電線(3D-2V)は小型かつ動態保存できたので回収している。その他アンテナ架設用に設置していた塩ビパイプを含む一部の部材も撤去した。ケーブルもアンテナも塩ビパイプも煤煙で汚れていたので清拭している。このレベルの小型アンテナでもそこそこ遠距離まで通信できるのは面白い。

20251001

この日より紙の無線局免許状は廃止され、電子免許状が原本となった。これを機に、JJ1BDX移動局に関する閲覧請求を行った。

20250923

IC-705用に小型のマイクを製作して接続し、無事動作することを確認した。マイクエレメントに表面実装部品の抵抗やコンデンサを付けるのが大変だった。これで付属のマイクは使わなくて済む。

20250913

中古で買ったICOMのマイクHM-36(日本製、中国製ではなく3極のECMエレメントが使われている)を、ようやくIC-705に接続することに成功した。表面実装の1μFのフィルムコンデンサの電極を剥がして壊してしまったのでスルーホール部品に変えたり、それらを8pinのマイクコネクタに押し込むのに苦労したりといろいろあったが、どうにか動くようになった。

20250910

紙の無線局免許状も2025年9月限りで発行されなくなるので、最後の記念にと思い、JJ1BDX移動局の再免許申請を行った。

20250831

IC-705のマイクを別機種のものに交換しようとしたら、間違った変換ケーブルを購入してしまったことに気づいた。購入店に相談したところ返送すれば返金していただけるとの話だったので返送することにした。 最近このレベルのポカミスが多い。用心しないとなあ。 マイクについては無理に本体に接続しなくてもいい感じになっているので(Macからのリモート運用でもwfviewで中継すればうまくいく感じ)、いっそのこと外してしまうのが吉かもしれない。マイクなしでも送受信切り替えは本体のVOXボタンでできるように設定しているし。

20250826

無線機の電源を34年前に使っていたリニアシリーズ電源に戻した。といっても、DC 13.8V max 5Aの電源なので、普通に運べる。34年前のテクノロジーに戻さなきゃならないってのはアナログだなあ(笑)。

中古ではなく、新規購入のアルインコ DM-305MVを設置した。わずかにトランスの振動があるけど(磁力線の影響を受ける機材は近くにはなさそうですが)。このへんTOPPINGのP50とは違ってちょっとダメな感じ。P50は小出力でトロイダルコイル使ってるからだろうけど。さすがに電源本体からの高周波ノイズはなさそうです。とはいえ接続しているIC-705のノイズ問題は別にありそうだけど(この件はここでは割愛)。

これに伴い無線用のDC 13.8V出力のスイッチング電源はすべて手放した。置いておくとまた50W運用とか画策しそうだしね。それに重いし。ダイヤモンドのDSP500は少しだけど発熱していて大丈夫かなというのもあったし。

しかし無線用のリニアシリーズ電源なんて、1991年に謎のパケット通信システム(詳細割愛)を運用していた時以来じゃないだろうか。あのころはまだスイッチング電源が無線用にはなかったから使っていなかったのだけど。当時はまだ「安定化電源」という言葉で呼ばれていて、1978年から怪しい(詳細割愛)運用をする時だけに使ってたからなあ。1986年の自分の運用写真でもDAIWAのリニアシリーズ電源が使われている。

20250809

JD1BRC

知人が小笠原諸島でJD1BRCを運用するということで、北米各地(東海岸/西海岸/プエルトリコ(KP4)、ロングパス/ショートパス)より呼び回った。17mとCWのDXCCクレジットを無事いただいた。感謝!

小笠原の50Wの移動局をCWで拾うというのはなかなか厳しかった。15mのCWはAZ州からだったが時間的にオープニングが閉じる直前で厳しかった。17mのCWはME州からでこちらはショートパス(北向き)。一方、15mのFT8はNY州からのロングパス。プエルトリコからはショートパス狙い。

20250808から磁気嵐が強くなったのだが、JD1BRCの運用期間中はKp指数も低く安定していたので、小笠原からも遠距離通信が楽しめたのではないかと思う。

TO3K

N6BDXとしてのMayotteのTO3K、12m/24.9MHzの交信でひどく難儀した。なにが大変だったかというと、ヨーロッパ(EU)と日本(JA)の壁。

20250807の10ZごろからのFT4のパイルはJAの壁で撃沈。あまり伝搬状況が良くなかった気はするけど。Xには12m出てないとかぬかしている変な人がいたけど、この日の12m FT4は大部分がJAから。

20250808の11ZごろからのSSBのパイルはEUの壁で撃沈。DXペディションのチームがイタリアの人達であることもあって、まあ煽る煽る。もともとPhoneの苦手な私としては長時間呼び続ける気力はなかった。

そして最後に15ZごろのFT8のパイル。これは時間が遅いこともあって、最大6並列ストリームが安定して入感。なんとか北米NY州からも取ってもらえた。

改めて、なぜ世界でJAとEUが嫌われているかがよくわかった(笑)。

ともあれ、これで80m-10mの(60mを除いた)8バンドのFT8でログに入れてもらったので、十分だろう。

430MHz用Moxonアンテナ

先日20250802に世田谷の自宅用に430MHzのMoxonアンテナ(2エレメントの基本形)を作って設置した。細い銅パイプを曲げて支持材を付けただけの簡単なものだが、こんなアンテナでも10Wで宮城県とCWで交信できたり、岩手県とFT8で交信できたりしている。

このアンテナの給電線は3D-2Vで、フェライトコアは430MHz仕様と割り切って大きなものは入れていない。給電線のうちフェライトコアのコモンモードチョークに食われる分を短くするためでもある。そのせいか、このアンテナで30m/10.136MHzのFT8を見ていると結構いろいろな局が見えたりする。日本の昨晩のN6BDXの米国AZ州からの100W運用も-13dBぐらいではっきり見えていた。これは同軸ケーブルが電波をそこそこ拾うからだろうと思う。先頭はMoxonの輻射器なので開放端になっているし。

20250731

本日(20250731 1250UTCごろ)北米東海岸から欧州向けに6m/50MHzがオープンしている。辣腕の皆様からすればビギナーズラックだろうけど。N6BDXとして何局かDL, F, OE (ドイツ、フランス、オーストリア)と交信が成立した。Remote Ham RadioのW1/Eastport ME州とW4/Summit NY州からだった。

しかしこのクラスのオープニングになると、近隣の不要輻射(音声帯域全般に強い電波が入って傍受不能)や隣接したVE9 (カナダNB州)からヘボなのが出てきたりして(たのむから50.313MHzでFT4は送信しないでほしい(50.318MHzが正しい))、日本の生き地獄といわれるPM95並ではないものの、いずこも変わらないなあという気がする。これはつらいわ。

20250729

CWのDXCCをN6BDXとしてRemote Ham Radio各局から追いかけていて驚いたことがいくつか。

- (1) まずコンテスト参加局のconfirmationが遅い。ログの提出期限ギリギリまで延ばそうというのだろうか。早くcfmしてほしい時は困る。

- (2) もはやかつてラバースタンプと呼ばれて揶揄された短い交信であっても、名前などを交換するチャットができること自体が十分貴重だということ。5NNBKが悪いとは思わないし気分的には楽なのだが、それだけに満足していない人達が結構いるに違いない。それにしても、CWのチャットができる人、やれる人達は本当に少なくなった。

- (3) 20250727にも書いたが、LoTWでcfmしてくれるオペレータが非常に少ない。eQSLはまだいくつかあるのだけど。証明書の取得が珍しいエンティティだと困難なのは想像がつくが、イングランドやフランス本土など欧州の難しくないエンティティではそう困るとも思えない。マイナンバーカードに限らずPKIは誰にとっても難しいのだが、やはりアマチュア無線家も高齢者が多くてダメなんだろうなあという気がする。現時点でcfm 100を目指しているのだが、実際はwkd 140に達しているそうで、このへんなんとかしないといけないと思う。ただのDXCCやりたければFT8/FT4へ行けということなのだろうとは思うが。呼ぶ前にLoTWで実際にログを上げているかどうかをFind Callで確認したら何もしていない人達が、特にCWにアクティブなオペレータに目立っている。

- (4) (2)に書いたラバースタンプでもチャットしてくれるオペレータのcfmが実は速かったということを経験している。 (1)とは明らかに別の集団だと推測するが、なぜなのかには興味がある。もちろん彼等は(3)の集団ではない。

というわけで、CW DXCCの難易度は2002年からに比べると、2025年の現在はおそろしく上がっている。申請できる数に達したら、もう積極的に追いかけるのは止めようと思う。

20250727

N6BDXのCW DXCCがcfm 97まで行ったので、すこしでもcfmを早く増やすことを期待して、RSGB IOTAコンテストにCWだけで参加してみた。複数のRemote Ham Radioの設備を使っているので、当然ながら正式参加ではなく、チェックログだけ。そもそも距離100km以上あるいは同一DXCCエンティティ外からのリモート運用は参加者としては認められないルールになっている。

結局今日の00Zから12Zまでの間に米国東海岸から20交信したのだが(CQは出してません)、なんというかこれはイギリスが島国のせいもあるのか、大西洋コンテストなんだなという感触を持った。そのせいかスコットランド、英領北アイルランド、アイルランド共和国などの局が多数出ていたように思う。

しかしそれにしても交信した相手を調べていたら、LoTWやってません、という主張の多いことよ。これじゃCWは流行らない。基本的にはコンピューターキーイングのはずで、そうであればログ作るのも瞬時のはずなのに。元祖デジタルモードなのに。今はもう2025年なのに。没落のアマチュア無線というのを強く感じた。FT8/FT4+LoTWの易きに流れるわけだ、自称DXer達が。

20250725

その昔2000年代前半に、欧文電信の大家から、「お前はいずれITベンチャーでも経営して家にトライバンダー八木アンテナを上げてDXやるんじゃないの」とからかわれたことがあった。戸建てには絶対住まないと決めているので、当時はあり得ない話だと思っていたが、いまや米国からRemote Ham Radioで同等以上のことができる。ある意味この20年間で実現した未来なのだろう。北米から欧州やアジア太平洋へのオープニングを意識していれば、 DXingとしては遜色ない。もちろんアフリカや南米、オセアニアなどより難しい地域についても、それなりに伝搬を熟知すれば交信不可能ではない。

残念ながら日本は法律がクズで遅れているので、日本に閉じた考え方をしている限りは無理な話だけど。

20250719

今日は気になっていたアンテナ配線の軽量化工事を行った。具体的には以下の2つ。

- (1) 北側にあるFM受信用アンテナの同軸S-4C-FBに付いているフェライトコアのうちFair-Rite #31 Big Clamp 3TのものをすべてTDKのZCAT3035-1330 3Tに置き換えて小さくして、かつFM周波数用には高いコモンモードインピーダンスを保つようにした。

- (2) ADS-B用のアンテナRadarboxのコリニアアンテナから出ている同軸(おそらく2.5D-FBか3D-FBと思われるが詳細不明、外径4.9mmΦ)の長さが余ったので、思い切って2mほど切断し、SMAコネクタの代わりに手持ちのBNCコネクタ(トーコネ BNCP-117-SCPT)にネジ止めして、SMAP-BNCJの変換コネクタもつけてケーブルを整理した。この先にはAirNav Radar Flightstick (RTL-SDR互換、ADS-B用のプリアンプとフィルタ入り)がつながっている。ただ、このFlightstickに接続していたRaspberry Pi 3Bの電源を何度か切っていたらSDカードが読めなくなってしまったので、最新のFlightradar24のブートイメージで書き直して、Raspberry Pi OS自身も最新版にして、無事完了。

20250712

8K3EXPO 40m CWをN6BDXとしてRHR W7/Phoenixより呼んだ。JA以外から呼ばれて動揺したのか、20WPMでもダメで、17WPMまで落として、ロングコールして、やっと取ってもらった(と思う)。そういう人は、手打ちしたらダメ。コンピュータキーイングにしましょう。最近コンピュータキーイングはダメとか某SNSに書いてるアタオカな人がいるけど、手段は何であれ、正確な符号が出せないのであれば、失格。符号の解読を機械に任せている人は論外だけどね。コンテストのnon-assisted部門でそれをやったら失格 (disqualified)になります。

その一方で、KH7AL/KH9のように、全く未経験であっても自分の興味から努力してCWをやっている人もいる。彼の場合は、低速(15WPMぐらい?)だけど、余計なことを打たないので、呼んでいる側もストレスが溜まらない。見習いたい。

N6BDXでITU Zone 8からIARU HF Championship 20m CWにも出たのだけど、心臓にきつい。(こんなこと書いている段階で、もはやコンテストの正式参加はせずに諦めている。チェックログはまとめられ次第出したけど。)考えてみたらW(USA本土)の朝なので、周囲はWの皆さんの山。しかも欧州は昼。そりゃ20mだと飛ばないわ。29WPMでも遅いし。加齢を感じますね…。

20250705

自宅のアンテナを下ろした

エアコンノイズ厳しいなあ。これに太陽光発電ノイズが来たら、もはや東京ではラジオはFM放送ぐらいしか満足に受信できなくなる状況がもう来ている。エアバンドも中波放送もエアコンノイズでダメ。アナログのAMは使えない。そんなわけで自宅の短波送受信用アンテナを撤去した。しばらく自宅からの無線運用は停止しようと思う。飛ぶときは6m FT8でも10Wで北海道までは飛んでいくんだけどね。

20250611

TX5U 202506 日程終了

ヘッドセット不着でCWしか運用できなかったTX5U DXpeditionが全日程終了した。20250609に運用停止という話だったが、2日延ばしたらしい。N6BDXとして40m~10mの7バンド全部交信できた。こういう伝統的なスタイルのモールス符号が一杯出てくるDXペディションは久々だった。あーやっぱりCWだよな、と思った。CWに比べたらFT8はトロい(=馬鹿みたい)(FT4ならまだいいけど)。もちろんFT8の価値を否定はしないけど。

オペレータのDidier, F6BCW御大が、呼んでくる北米やJAを拒否してひたすらEUを拾う姿とか(最初からEU優先とアナウンスしてやっているので無問題)、フランス語でMCI BCP TRES HRX CEST FORT (merci beaucoup très heureux c'est fort = thank you very much very happy (your signal) is loud) と臆面もなく堂々とガンガン打つのはさすがだなあと思って聞いていた。CWopsのリストによれば1951年生まれの方だそうで、なるほどといった感じ。74歳であの運用か。私にはできないな。

Club Log LeaderboardではN6BDXは全世界5位ということで、並みいるJAの皆さんに完全勝利でしたね。理由は簡単に推察できて、最初にTX5Uが良く出ていた03Z-04Zごろの40mでは日本向けに飛んでいなかったからだと思う。パスがないのだからやりようがない。後は日本ででもよく聞こえただろうけど。それと6mが運用されなかったこと。現地には必要な機材がなかった状態だったそうで、6mどころではなかったんだろうと憶測する。ここまで行けばもうLeaderboard遊びはいいかなという感じ。 某SNSでは日本の人達から意味不明の発言がいっぱいあったけど、最初からEU優先としていることは仏領ポリネシアという場所を考えれば当然だし、運用期間等はすべてQRZ dot comとアナウンス用のサイト(元はフランス語、でも英訳あり)を見ればその通りになっていたので、もうちょっとちゃんと調べてからモノを言ってくれという感じだった。

20250607

TX5U 202506

昼にUS西海岸-日本の間が50MHz/6mで開いているということで参戦するも、FT8をもってしても日本の局は一瞬聞こえただけで交信はできず。世田谷で遊んでいてもらった局のコールサインも見えた(多分北関東からだろうと思うが)。N6BDXからも一瞬は届いていたらしい。Remote Ham Radio (RHR) W7/Phoenixの7エレ八木とリニアは秀逸なのだが、電離層次第なので。もっとも、その間にその昔ガラパゴス諸島のDXpeditionで世話になったコンテストの重鎮から呼ばれたのでありがたく交信。CA州Santa Cruz CountyとこちらのAZ州Yavapai Countyの間なら十分DX。

(ヘッドセットが到着せずにCW(モールス電信)しか出られなかった)TX5Uはあいかわらず元気。こちらはRHRのPuerto Rico KP4/Palmas局から呼ぶ。コールサインが死ぬほど長い(KP4/N6BDX)が取ってもらう。ありがたい。日本の夕方の17m CWではサモアの怪人(敬称)やその昔北大阪でお世話になった著名人の皆様のコールサインが聞こえる。さすがである。そりゃそうだよな、皆昔からCWで鍛えているはずだから。FT8が悪いとは言わないが、CWの悪口を言ってるリニア壊しても直せないワナビーとは違うのだよ。かわいそうにUPなのにオンフレで呼んでいる可哀想な局がいるが。ちゃんと聞きましょうね。Listen, listen, and listenというのがDXingの常道なので。

その後、KH7AL/KH9が20m CWをがんばっているという話を知りもう一度RHR W7/Phoenixから参戦。殺到しててすごく辛そう。この人はお仕事でWake島に滞在中。CW学習中だそうなので、こちらも17WPMまで落として(普段は27WPM)、信号が弱いと厳しそうなので1.1kWと6エレ八木で参戦。何回か呼んだら応答がありました。ありがたい。Wake島はとても珍しいのです。いろいろミッションがあって大変だと思いますが、難しいCWに対してそれでも挑戦しようというのだからすばらしい。

20250508

ATNOとLeaderboard、そしてGL PM95の過密ぶり

ここには書かないけどこの日にLeaderboard批判をしてた人がいた。まあ、DXerなんて自己中の集まりなので、そんな連中と一緒にされてたまるか、というのはあるよね。理解はできる。

N6BDXにとっては、N5J 202408, V73WW 202502, VP2VI 202504, そしてTX9A 202504-202505はすべてATNOあるいは1 band-slotしかQSOしていない相手でしたけどね。すでにやってるエンティティのband-slotであえて実験しようというほど自己中ではございません。

基本的に問題なのはJAの関東地方の多くを含むGL PM95の過密ぶりだと思う。とにかく酷い。世界最悪の状況。N5J 202408, TX7N 202501, V73WW 202502, VP2VI 202504, ZS8W 202504-202505, これらすべて PM95 からのQSOが他のグリッドを大きく引き離して一位。正直とんでもない。JAは嫌われて当然だと思う。ソースはClub Log DXpedition ChartsのStatisticsから。GL PM95からのDXingは、止めたほうがいい。

ZS8W 20250428

ZS8WはN6BDXとしてRemote Ham RadioのW2/Jefferson (NY州)から参戦。20m FT8と40m FT8で無事Club Logに載った。当然ながらATNO。紙のカードはcfmずみ。20250428の04Zごろの40m FT8の返りはイタリアの変なのに潰されて見えなかったけど、こっちの電波は強く受信されていたので大丈夫だろうと思っていた。ちなみにNY州も現地も夜なので40mの伝搬は当然ある。同日06Zごろの20m FT8にはソフトの文字表示だけ見ているとわからない偽物が出ていて(送信タイミングを手で合わせてがんばってるけどやっぱりずれてるのと周波数が本物より500Hzぐらい低い)、さすがにこのクラスになるとFT8は使い物にならないな、と改めて実感。一方、W1/Jonesportからは玉砕。これ、伝搬に地域差があって、USA/Canadaだからといって伝搬が同じではまったくないことがわかる。同日16Zごろの15m FT8は、予想通りではあったけど、北米からは無理。どんどんJAを取っていくのに。20分呼んで諦めた。

20250507

TX9A 202504-202505 結果速報

本日でTX9Aは運用を終了した。連日継続して3周波で運用を行った運用チームの皆さんには敬意を表したい。特に印象的だったのは50MHz/6mバンドでのCWによる交信だった。今日も運用終了まで6mのSSB/CWによる交信が行われたようだ。

講評は後日書くが、とりあえずはJAの猛者の皆さんと同程度のパフォーマンスをN6BDXで出せたことに満足している。サモアの怪人である尊敬すべき5W1SA佐久間さんにはさすがにかなわなかったが。このDXpeditionではClub Log DXpedition Leaderboardは有効になっていないので、以下は個別のコールサインについてband-mode slot数を調べた結果をまとめている。

| スロット数 | コールサイン |

|---|---|

| 1 | JH1OBS |

| 1 | JL1KLK |

| 2 | JG0CQK |

| 2 | JJ1BDX |

| 3 | JN7FAH |

| 4 | JO1LVZ |

| 4 | JQ1TIV |

| 4 | ZL3CW |

| 5 | 7N4XTA |

| 6 | JF7RJM |

| 7 | JE2UFF |

| 7 | JH1LPZ |

| 8 | JA1GLM |

| 8 | N5KO |

| 9 | 3D2AG |

| 10 | JI1IZS |

| 10 | JP1LRT |

| 10 | WA1S |

| 11 | JJ3JHP |

| 13 | JO1QNO |

| 15 | JK1EXO |

| 16 | JA1HGY |

| 17 | JE1BMJ |

| 17 | JR1NHD |

| 18 | JK1VXE |

| 18 | JL1UXH |

| 19 | KP4JRS |

| 20 | 7M2PDT |

| 21 | JF1UVJ |

| 21 | JH8JWF |

| 21 | JM1SZY |

| 21 | JN1XNI |

| 21 | VK3BDX |

| 22 | JG1IGX |

| 22 | JK1KSB |

| 22 | JQ3DUE |

| 22 | JR3VXR |

| 23 | JA0DAI |

| 23 | JA1WPX |

| 23 | JA3USA |

| 24 | JE1FQV |

| 25 | JA4DND |

| 25 | JH3CUL |

| 25 | JL1RUC |

| 26 | JH0INP |

| 26 | N6BDX |

| 28 | 5W1SA |

20250427

無期限停止とはいかなかったが減りつつある運用

無期限停止を宣言してみたものの、煩悩は強く残っているらしく、まだ完全にはJJ1BDXもN6BDXも運用を止められてはいない。それでも、どちらもphasing outは無事進んでいて、もうそろそろ解脱/解毒できそうな感じになりつつある。N6BDXのRemote Ham Radio (RHR)による実験も、ゆっくりではあるが着実に目標を達成しつつある。

TX9A 202504-202505

Îles Australes(仏領ポリネシア・オーストラル諸島)のTubuai島からの運用らしい。同時QRV数は少ないが、20250426に運用を開始し、20250427の時点ではClub Log Live Streamも安定している。VP2VI同様に、手堅くやっている感じ。20250507には完全撤収とのことだが、これからどうなるのか楽しみ。

VP2VI 202504

20250410からBritish Virgin Islands(BVI、英領ヴァージン諸島)のVP2VIが運用を始めていたらしい。本日20250427の0500UTCで終了したようだ。私は開始を知らなくて20250415あたりから参戦したので、最初の6mのオープニングを逃してしまった。6mはオープニングが短く安定しないため、リモートから狙うには無理があり、とても追いかける気はしないのだが、今回は6mをやり損ねたせいでClub Logのバンド=モードスロット数では最大の28に行けず27になってしまったのだけが残念である。RTTYの運用の可能性も予告されていたが、20250426の1200UTCからのSPDX RTTY Contestでの欧州の信号は必ずしも強いとはいえなかったため、運用は一切なかったようだ。これは賢明な判断だろう。

BVIは米国本土からは遠くない場所にある。今回はRHRのW4/Wilkesboro局(Wilkes County, NC, USA)から130〜140度方向にビームを向けて安定した交信が実現できた。12m SSBだけは、近くのW4/Atlanta局から交信している。ただ20250420の15Zごろの10m CWだけは、W7/Phoenix局から交信している。あと60m FT8は、大きな出力が出せないため、CT州のW1/Chaplinから呼んだ。なにしろ距離などを考えれば160mや80mでは米国GA州やNC州からは安定した伝搬が期待できる場所である。ただ10mの16Zごろ(米国本土は午前中)のスキップした伝搬だけは最適な場所が読めず、いくつか試行錯誤をせざるを得なかった。6mとRTTYについては待機準備はしてみたが、出番はなかった。

202503下旬からの伝搬状況は安定していなかったこともあり、日本からBVIとの交信は困難を極めたと想像できる。その中で19スロットを達成したJL1UXH氏の業績は見事だといえるだろう。V73WWの時に35スロット全部を埋めたJA4DND氏は、今回は18スロットだったそうで、相当厳しい状況だったようだ。しかもVP2VIのゲストブックのメッセージ66番のJL1UXH氏の投稿によれば、80m FT8で堂々とオフバンドして出ていた日本の局がいたらしい。これは気をつけていないと私もN6BDXで17m FT8で18.11MHzより上で出てしまいそうになったので(米国の17mバンドはDataは18.11MHzまで)他人事ではないのだが、規則は規則であり遵守しなければならない。その昔日本で2000年代前半に(その後2023年まで)意味不明の規則が施行されていたときも、堂々とオフバンドしていた人達がいて閉口したものである。とはいえ、そこまでDXpeditionの運用に日本の事情を聞いてもらえるかという話もあり、なかなか難しい。同様の話として、例のごとく米国からはGeneral/Advanced級の周波数に出てくれというリクエストも今回はあったが、基本的にはDXingをやりたいんだったらExtra取ってバンド内制限をなくしてからDXingはやったほうがいいような気がする。

今回印象的だったのは、BVIからのClub Log Live Streamが非常に安定していたこと。数回の中断はあったが、その際途切れた情報を2時間程度で復旧させるなど、きめ細かい運用をしていた。呼ぶ側としてはとてもやりやすかった印象がある。このチームは2024年の3G0YAやPX0FFなども運用しており、無駄のないオペレーションをしていたように思う。

スロット数についてはBVIの場所が場所なので日本からは本当に厳しく、言い換えれば北米や欧州からは27スロットを実現した局は相当数いるように思う。残念ながら始めるのが遅かったこともあり、100位までには残れなかった。とはいえ160m~10mでQRVした全バンド全モードでできたのだから不満はない。ただ感謝あるのみである。地の利もあり、日本からは達成し得ないスロット数をcfmすることができた。しかも今回は運用期間中にLoTWのcfmは完了しているので、実に手際が良いとしかいいようがない。N6BDXおよびKP4/N6BDXにとってはATNOだったので本当にありがたい。DXpeditionチームの無事の帰路を祈る。

以下にClub Log Expedition Chartからのスロット数を示す。28スロットのWA1S Annは、以前2002年の8N1OGA、2005年のK7C Kure Atollからの運用も行ったベテランである。

| スロット数 | コールサイン |

|---|---|

| 1 | JH8JWF |

| 1 | JJ3PRT |

| 1 | JN1THL |

| 1 | JQ1IBI |

| 2 | 7N4XTA |

| 3 | 3D2AG |

| 4 | JI1IZS |

| 6 | JA1HGY |

| 6 | JE2UFF |

| 7 | JA1GLM |

| 7 | JH1LPZ |

| 7 | JN7FAH |

| 8 | JN1XNI |

| 8 | JO1QNO |

| 8 | JP1LRT |

| 8 | N5KO |

| 9 | 7M2PDT |

| 9 | JK1EXO |

| 9 | JK1WSH |

| 10 | JM1SZY |

| 11 | 5W1SA |

| 12 | JK1KSB |

| 12 | JK1VXE |

| 12 | JR1NHD |

| 13 | ZL3CW |

| 15 | JF1UVJ |

| 16 | JE1BMJ |

| 17 | VK3BDX |

| 18 | JA4DND |

| 19 | JL1UXH |

| 27 | N6BDX |

| 28 | WA1S |

HD8G 202504

ガラパゴス諸島からのHD8Gについては、N6BDXにもKP4/N6BDXにもATNOだったので呼ばせてもらったが、信号も弱くイマイチだった感じは否めない。オペレータの数が多かったというのだけ印象的だが、インターネットのトラブルもあって、かなり苦戦していたのではないかと思う。JJ1BDXとしては2002年から2003年のHC8Nで80m〜10mすべて埋めているくらいだから、日本からはガラパゴス諸島はそれほど交信は困難ではないという印象がある。

DX-World.netの記事の20250426の以下の記述を見る限り、やはりシステム設定に問題があったようだ。これは現地に行く前に徹底的に解決しておかないといけないのではないかと思う。最悪1日1回のログアップロードだけでもなんとかできるようにしておくのが筋かなと個人的には思っている。

Some reasons may explain our obstacles to reach our target: (i) configuration problems of DXlog and WSTJ-X making us to lose precious time trying to fix it, (ii) unstable internet making us blind as regards where the stations in 2 sites would be operating, (iii) our wish to provide the maximum QSOs in lower bands as possible, which caused our QSO rating to lose efficiency.

V73WW 202502

ドイツのYOTA出身の若者メインで構成されたマーシャル諸島へのDXペディションV73WWは、20250211から20250225まで運用し、20250225の0938UTCごろにQRTした模様。最後15m FT8だけで粘っていたのはDXペディションらしい運用の醍醐味そのものだった。チームの若者達を一人指導していたであろうE77DXに敬意を表したい。

Club LogのLeaderboardでは、N6BDXは92位に入って載ることができた。JJ1BDXとしてではないにしても、人生初のClub Log Leaderboardに載ることができたのは嬉しい。これで私の無線局の設置建設技術は「タワー+リニア+ビーム+戸建て/山/森/その他広大な土地」を持っている人達にはかなわないとしても、無線の運用技術では名立たる人達とようやく対等になったかな、という感じである。ちなみに使ったのはほとんどRHRのW7/Phoenix局(米国AZ州Yavapai County)だった。この局は非常に優秀である。W1/EastportやW1/Jonesportのような巨大スタックビームを振り回すスーパー派手な局ではないが、RHRの西海岸では随一のスーパーステーションで、ローバンドでもおそろしく耳が良く、80m CWではやっていて時間がかかって(RHRの従量制でかかっているコストを考えると)死にそうになったがなんとか交信できた。無線でもリスクを取ってやらないとわからないものがあると改めて認識できた。

Leaderboardのランキングが上の方に行かなかった一つの理由は、主にRTTYの送信で苦戦したためでである。30m/12m/10m RTTYは取れたと思うので残念だった。結局RHRのWebDXクライアントではFlex RadioのCATコントロールができなかったため、窮余の策として、RTTYのAFSKによるVOX送信を使った。幸いmacOSでのオーディオルーティングには問題がなかったので、fldigiから音声出力を送信時だけ出し、それをWebDXの先のFlexRadioがDIGUモードで受け取ってからVOXで送信して電波を出す、という技を使った。インターネット経由だったので本当に動くのかどうか半信半疑だったが、ALCレベルと出力計を見ながら送信系をオーバードライブさせないように注意しつつ、スプリット運用はFlexRadio側で行い送受の音声周波数は同じで運用するようにしたところ、40m/17m/15m/12m RTTYで無事交信にまでこぎつけることができた。

AFSKのRTTYで1kW以上の出力が出ていてどうにかなんとか動いているのだから、1970年代や1980年代のFSK必須の時代に比べると、隔世の感がある。MSK144のように頻繁に送受信するプロトコルでは無理だが、人間が送受信を制御すれば済むRTTYなりOLIVIAなりのプロトコルであれば十分実用になりそうだ。ただおすすめはしない。最近のFT8のマルチストリーム同様に、設定に失敗したら強烈に歪む可能性があるからだ。なお、RHRではFT8/FT4はRHRのサーバ側あるいは無線機の直下(詳細不明)で専用クライアントでエンコード/デコードしていて、少なくともネットワーク越しに音声情報をやり取りすることによる問題は生じにくいと推測できる。

ともあれ、かなり無理をしてネットワーク越しでやったRTTYの実績とPhoneの20m/17m/15m/12m/10m SSBを頑張ったおかげで、92位というしんがりではありますがなんとかLeaderboardに残った。しかも「あのJE1BMJ」日笠氏より(同一スロット数だができた時間がちょっと早かったため)上位に出た。日笠氏のような6mに人生賭けてWAZやWASまで6mだけで取っててなおかつ最近は160mの鬼でしかも最近Honor Rollまで達成したという(尊敬を持って)狂気としかいいようのないの人には勝てる気はしなかったのだが。(こんなのは勝ったことにはならないし、そもそも勝ち負けに意味はないという気もするのだが。日笠氏には一笑に付されるだろう(笑)。氏の努力にはただただ敬意を表するしかない。)

他にも名だたるJAの皆さんは6mでバリバリやっていたようだが、残念ながら6mではマーシャル諸島から米国本土へのオープニングはV73WWの運用期間中はなかったようだった。そういえば以前世田谷区松原にいたJK1EXO氏(開局直後の1980年代に何度か遊んでもらった記憶がある)は最近は那須高原からQRVしているようだ。GL PM95のような密集地はDXingには向かないだろうから、賢明な選択だと思う。

N6BDXからの集中運用は、昨年2024年8月からN5J, PX0FF, TX7NとやってきてどれもClub LogのLeaderboardには残れなかったが、今回は残れたので、これで十分やりつくした感がある。そこそこ高い買い物にはなったが、「タワー+リニア+ビーム+戸建て/山/森/その他広大な土地」のどれも持たずに済ませられるのだから、その所持コスト(1局1000万円あるいはUSD100kでは済まないだろう)やメンテナンスコストを考えればおそろしくお得だと思っている。もちろんコスパだけで考えてやってるわけではないが。

そろそろもう電波の弱い奴という称号は名乗らないことにする。普通に人並みに生きていけるくらいにはなっただろうから。 なお余談だが、N6BDXのDXCCでV7はATNOだった(笑)。以下Club Logからのデータ取得に基づくスロット数。

| スロット数 | コールサイン |

|---|---|

| 1 | JF7RJM |

| 1 | JH8JWF |

| 2 | 3D2AG |

| 3 | JJ3PRT |

| 3 | JK1WSH |

| 4 | JJ1BDX |

| 4 | JL1KLK |

| 5 | JE2UFF |

| 8 | JO1QNO |

| 9 | 7M2PDT |

| 9 | ZL3CW |

| 11 | JH1LPZ |

| 12 | JA1GLM |

| 12 | JL1UXH |

| 14 | JR1NHD |

| 14 | N5KO |

| 15 | JN7FAH |

| 16 | JA1HGY |

| 17 | JF1UVJ |

| 19 | JP1LRT |

| 20 | VK3BDX |

| 21 | 7N4XTA |

| 21 | JH1OBS |

| 21 | JI1IZS |

| 21 | JK1VXE |

| 27 | JE1BMJ |

| 27 | N6BDX |

| 28 | JK1KSB |

| 28 | JN1XNI |

| 29 | JM1SZY |

| 33 | JK1EXO |

| 35 | JA4DND |

20250205

モービルホイップと基台を手放した

2020年5月に東京で活動を再開してからM型オスコネクタを持つモービルホイップと基台を使っていたのだが、20241125に手放して以来まだ残っているものについても一通り手放すことにした。アマチュア無線用に現用しているのがワイヤーアンテナなのと、FM受信アンテナには固定用の金具が付属しているので、特にモービル用の基台は要らなくなったのがその理由である。ダイヤモンドアンテナのAZ510FMHは受信用としても優れたアンテナだったので手放すのはちょっと寂しいのだが、自分が今後車や自転車で運用することは(視覚障害もあるので)ないだろうというのも理由としてはあった。

アンテナについては日本の制約の多いアマチュア無線制度でも自作を許された分野なので、今後は諸々自作することになるだろう。かつて2014年まではそのようにしていたのだから、違和感はない。

20250202

N6BDXの運用も無期限停止

N6BDXを運用停止すると20250124に書いた後、まだ数日はTX7Nを追いかけたりして結局60m CW/FT8を含めた18スロットで交信したりもしていた。20250127にはこれまたいわくつきでこの文章を書いている時点ではDXCC的にどうなるかわからないSV1GA/Aと交信したりしていた。とはいえ無限にやっているわけにはいかないので、SV1GA/Aを最後に当面運用は停止している。

N5Jの結果

以前N5J Jarvisの交信について20240823の時点でClub Logで手動で集計したスロット数を以下に示す。JJ1BDXについてはまあこんなもんだろうという気がするが、日本国内の歴戦の勇士の皆さんはさすがだなというのが偽らざる感想である。N6BDXからよくこれだけやったなというのは笑ってしまうが。3D2AGと5W1SAはどちらも近いので当然かもしれない。

| スロット数 | コールサイン |

|---|---|

| 8 | JN1SUT |

| 8 | JS1DEH |

| 9 | JL1KLK |

| 10 | JJ1BDX |

| 10 | JO1QNO |

| 12 | 7M2PDT |

| 12 | JN7FAH |

| 15 | 7N4XTA |

| 16 | JH1LPZ |

| 16 | JI1IZS |

| 17 | JE2UFF |

| 17 | JR1NHD |

| 18 | JA1GLM |

| 18 | JF7RJM |

| 18 | JH1OBS |

| 18 | JP1LRT |

| 19 | JK1VXE |

| 20 | JK1WSH |

| 20 | JN1XNI |

| 21 | JF1UVJ |

| 21 | JK1KSB |

| 21 | N6BDX |

| 23 | JJ3PRT |

| 23 | JL1UXH |

| 23 | JN1THL |

| 23 | N5KO |

| 23 | VK3BDX |

| 24 | JA1HGY |

| 24 | JE1BMJ |

| 24 | ZL3CW |

| 25 | JH8JWF |

| 25 | JK1EXO |

| 26 | 3D2AG |

| 26 | 5W1SA |

20250124

FT-710を手放した

2022年12月から100W機そして50W機と2台にわたり活躍してくれたYAESU FT-710を手放した。良い無線機だった。人生最初のHF固定機として十分な性能を発揮してくれたし、実力のある無線機の操作を楽しむという点でも買って使って良かったと思っている。

ハードウェア、特に受信性能は各種評判通りとても良かった。基本性能は非常に高く、無線を楽しむにはまったく遜色のない無線機だったと思う。一方、ソフトウェアの面では、いくつか理解できないバグが残ったままの製品になっていた。受信中の録音ができなかったり、あらかじめ録音した内容の送信ができなかったり、内蔵エレキーのACSがイマイチな動作だったりと、問題の多い無線機だった。FT8で使っている分には問題はないのだが、CWやSSBで運用する場合は操作でまごつくことも多かった。IC-705と操作系だけを比較してみると運用のやりやすさはIC-705の方が上だと感じることも少なくなかった。

今後自分が日本のHF固定機を所有するかどうかは正直言ってわからない。伝統的なパネルデザインに代表される懐かし消費の部分を切り捨てるのであれば、FlexRadioなどのSDR専用機でソフトウェアから制御したほうがずっと使いやすいし、ダイヤルや表示器などの形状にこだわる必要ももうないだろう。

50Wから10Wに減力

日本のアマチュア無線局の無線局免許状に許容空中線電力の最大値はもう書かれなくなったので、以前ほど重要なことではなくなったのだが、FT-710と同時に、100Wおよび50W運用を支えてくれた機材のいくつかを手放した。これで手元の送受信機はIC-705だけの10Wに減力した状態になっている。

コメットのアンテナチューナーCAT-300(北大阪時代も使っていたので東京時代のは2台目)はとても優秀だったが、さすがに10Wで運用するには大きいので手放した。良いチューナーだった。ただ共同住宅のベランダアンテナには、正直オーバースペックだったきらいはある。

今の共同住宅での運用であえて10Wに減力して、しかも日本国内相手の通常運用をしないとなると、何を目指すのかは難しくなってくるが、基本的にはWSPRやFST4Wを中心にしてやっていければと思っている。

WSPR on 12m/10m

WSPR運用をIC-705の5Wと、アンテナチューナーとしてコメットのCAT-10Aを使って試してみている。幸い20241125に記した12m/10mのオフセットダイポールはCAT-10Aでも整合でき、北米や欧州まで5Wあれば飛んでいくことは確認できている。今後はアンテナを工夫し、もっと低い周波数での運用も試してみたいと思っている。

20250121

JJ1BDX interactive operation QRT by 20241231

昨年末から新年は家族の入院と介護支援で大変だった。ちょうどいい機会なので、JJ1BDXのinteractive operation(具体的には交信ログを付ける運用)を20241231で止めることにした。約4年9ヶ月の間、随分と運用したものだと思う。運用の成果も登録しておいた。

今後も必要に応じて電波の送受信実験は続けるつもりだが、interactiveな運用はもうやらなくなると思う。

Chasing TX7N from N6BDX

仏領マルケサス諸島からのTX7N 2025をN6BDXとして追いかけていた。これも過去形で語っているのは、目標としていた40m〜10mおよびSSB/CW/FT8の3モードではすべて交信できたのと、80m CWでは無理という状況が明らかになったからである。無理をしてもお金がかかるだけなので、本日これくらいで止めようということになった。

N6BDXは米国本土にあるRemote Ham Radio (RHR)の各種システムが使えるので、西海岸からの運用がメインになるが、Hiva Óaからだと北向きが厳しいらしく、RHR W7/Tacomaからだとどうしても信号が弱くなる。RHR W7/Phoenixからだと改善されたのだが、今度は距離が遠くなる。なかなか厳しい。

N6BDX interactive operation indefinitely QRT

RHRからの運用はなにしろ1サイトあたりUSD100k以上かかっている超弩級システムなので非常に楽しいのだが、いかんせんお金がかかる。かなりの覚悟がないと運用を続けられない。どうしてもDXを呼び回るだけの運用になってしまう。結果としてDXCCアワードをLoTWのconfirmationのみでMixedとDigitalでいただけたのは大変良かったのだが。TX7Nについて見通しがついたので、JJ1BDX同様interactive operationは無期限運用停止にしようと思う。

なお、RHRの各局では実はWSPRの各バンドの信号が(設備を考えれば当然なのだが)かなり強力に受信できている。W1/Chaplinでも欧州の信号が十分解読できる。なので、これらの受信実験をするというのはアリかもしれない。

20241230

2025年をどうするか

今日は久々に自宅から朝の10m/12mバンド運用。北米に対し非常に良く開けていて、その割に耳が悪いのはいつものこと。それでも何局か取ってもらった。おそらく年内はこの運用が最後。明日大晦日は家族の介護支援で忙しくなるので。

今月2024年12月は実は継続的な腰痛に悩んでいた。20241227に発熱してから軽くなっている。基本的に机でのinteractiveな無線運用が一番身体に良くないということを妻から諭された。おそらく正しい。要は座って遊んでんじゃねーぞバーカ、働け、仕事しろということだろう。FT8のどこがinteractiveなんだということを言う人は多いけど、あれはずっと画面を見てチャンスを拾わないといけないので、非常に集中力を要求される。しかも受信結果が出てから次のアクションまで2秒ぐらいしかないからストレスがかかる。費用の都合で通しでも各回ごとでも運用時間制限が必須なRemote Ham Radioでは腰痛の問題は起きにくいのだけど、制限時間がないと腰を悪くする。

そんなわけで、今後の運用形態ではさらにダウンサイジングしていくことが必要だと思っている。最後に残るのはinteractiveな交信を一切伴わないWSPRあるいはFST4Wのみになる可能性が大。要は完全自動化を目標にすることになるのだろう。これだと出力は5Wぐらいで済むので、ベランダでも電波防護指針上の問題は起きない。そうなると年間を通じた運用としてはより低い周波数のバンドをターゲットにして、アンテナ設計からやり直さないといけない。それはそれでやりがいはありそうだが。研究開発活動としてのアマチュア無線には意義はあると思っているので、自分の活動範囲には残しておきたいという気持ちはある。

とはいえ、率直なところもう国内交信は本当にいいかなというのが、年々もはや改善の余地などなく劣化していく運用環境(無線機の市場、総務省の規制状況、日本国内コミュニティの劣化、そして米国や欧州コミュニティの劣化など)を見ていて強く思うことの一つ。2024年の交信数は昨年にくらべて1/4になった。これは家庭の事情もあるが。

再来年の2026年3月で開局50周年になるのだけど、その時にはより大きな決断を迫られるだろうなと思っている。車の免許じゃないので、免許の「返納」はしないけど。その必要もないし。JJ1BDXというコールサインの文字列は私そのものでもあるので。

20241125

CQWW CW 2024

昨日一昨日20241123-20241124とCQWW CWコンテストであった。最初だけSO10LPで1時間弱参加して10mで15局交信という結果であったが、1局だけ沖縄で後は全部Zone 3かZone 4であった(笑)。もっとも、それだけ北米には飛んでいるわけで、そのことは喜ばなくてはいけない。

12m/10mバンド用のダイポールを再設置した

今年は202404-202406の間仮設のダイポールアンテナを設置していたが、このアンテナと同様のものを再設置した。前回のものは給電部の絶縁がイマイチで溶けてしまったので、今回は基本に忠実に、給電部の2つのエレメントそれぞれへの配線を十分離し、かつFT-240-61 W1JR巻き 11回(給電用ケーブルはテレビ用のS-4C-FB)のコモンモードチョーク(想定28MHz用)を給電部に挿入して、安定を図った。エレメント長も前回より長め(5.2mぐらい?)になった。オフセンターダイポールなのでインピーダンス整合は取れていないのだが、これも前回同様コメットのチューナーCAT-300での24.9MHz/28MHz/50MHzバンドの調整範囲には入ったので、なんとか使えるようになった。事務所兼自宅の北側のベランダの手すりの上に設置したので、開口部の向きが北を0度として右回りで15度の方向で、90度の範囲だと330度から60度となり、ちょうど北米大陸とヨーロッパの北をカバーする形になる。ベランダから外に出ていないので飛びの方向は限定されるが、いまのところ50WのFT8でも12m/10mで欧州や北米と交信できているので、当初の目的は達成されたといえるだろう。たまに6mに出たらオーストラリアと交信できたので、そちらも問題はなさそう。しばらくこのままで使ってみるつもりである。

大量の市販アンテナを手放した

北側ベランダのダイポール設置に伴い、今まで使っていた大量のモービルホイップアンテナと、430MHzの八木アンテナを手放した。再利用してくれる先は見付かっているので、無事に後生を送ってくれることを望みたい。

私個人の感想では、市販アンテナだからといって悪いことはすこしもなかったし、それぞれ想定通りの飛びを実現してくれたと思っている。今回手放したのは、HF/VHF/UHFのモービルホイップ各種と、430MHzのRadixの3エレ/5エレ八木アンテナである。Radixのアンテナはとても優秀で頑丈だった。ただもう自分は430MHzに対してそこまで徹底して運用する気がなくなってしまったので、今回手放すことにした。

この記事によると、今までDXingに使っていた、ダイヤモンドアンテナの2.2m長モービルホイップの利得は、以下の通りらしい。なるほどと思わせる値である。7MHzだと無指向性GP(2.15dBi)に比べて10dB近く落ちているわけで、100Wで給電しても実質10Wしか出て行っていないという直感とは合致する。HF80CL以外のアンテナはすべて使用経験があるが、どれも適切に設置すれば十分な飛びを期待できる優秀なアンテナであるといえるだろう。また、HF10CLは、24.9MHzでもチューナー次第で使用可能である。

- HF80CL 3.5MHz帯: -13.39dBi

- HF40CL 7MHz帯: -7.65dBi

- HF30CL 10MHz帯: -5.06dBi

- HF20CL 14MHz帯: -2.85dBi

- HF16CL 18MHz帯: -1.58dBi

- HF15CL 21MHz帯: -0.92dBi

- HF10CL 28MHz帯: 0.45dBi

- HF6CL 50MHz帯 : 1.35dBi

モービルホイップでの運用は必要な時だけアンテナを付ければ運用ができるので便利なのだが、そうでないときは安全確保のため外さなくてはいけないという問題があり、ベランダから突き出す形になっている場合は特に注意する必要があった。ベランダの(わずかとはいえ)内側に入れているダイポールでは、アンテナの設置強度さえ十分であれば、この問題は起きない。

430MHzでのDMRの実験を終了した

202409-202410の間、Digital Mobile Radio (DMR)の実験を430MHzで行っていた。DMRの目玉機能の一つであるSingle Frequency Relay (SFR)にも成功した。SFRは、同一周波数で時分割送受信を行うことによって、いわば受信しながら送信することで通信可能な範囲を広げる技術である。知人の何人かが、このSFRでネットワークを拡大できるかについての実験を行っていて、私もそれに参加した形になっていた。

実験を止めた理由は以下の通りである。

- とにかく飛ばない。430MHzで通信可能な範囲を十分に得るためには、アンテナの地上高を高くしなければならない。現在の事務所兼自宅は、残念ながらこの条件を満たすことはできなかった。これではSFRをやる意味もない。

- SFRのプロトコル自身はとても興味深かったし今でも十分利用技術を開発したり運用の知見を得る意義はあると思うのだが、なにしろ交信相手がいないので、事務所兼自宅で常設運用する意義はないと判断せざるを得なかった。アンテナの設置にはそれなりの資源を割り当てる必要があり、優先順位を考えないといけない。

- 使用した無線機はデータ通信に直接対応しておらず、SMSのメッセージの送受信ができる程度であった。音声通信しかできることがないとなると、運用者としての私の負担が大き過ぎる。DMRの規格にはデータ通信に関する規定はないため独自拡張にならざるを得ないのだが、それでも何らかの形で自動運用に近い実験ができたら、もうすこし活用できたのではないかと思う。

- これは本論ではないが、DMRに限らずデジタル音声通信のラストワンマイルのみ無線として途中をインターネットで音声接続する技術はすでに各所で確立されている。しかし、日本でのアマチュア無線での運用許可に関する手続きに問題があるのと、無線での送信内容の制御が容易ではないため、自分でやる気にはなれなかった。

DMRの関連機材も再利用してくれる先は見付かっているので、無事に活用されることを望みたい。

20241103

7ヶ月経過した間にいろいろなことがあった

久しぶりの更新。この間、202406-202409の間は母の病気と死去、葬儀という大イベントがあったが、無線についてもいろいろなことがあった。ボチボチと書いていく。

N6BDX via Remote Ham Radio (RHR)でのDXCC

タイトルの通りで、RHRを通じてN6BDX(ベースのエンティティはUnited States of America)のDXCCをあっさりcfmできた。とりあえずはMixedとDigitalを。1年2ヶ月ぐらいかかっていることになるが、実際は202407ぐらいまで20cfmぐらいしかしていなかったので、実質的には3ヶ月で100cfm追加という形になった。「他人の設備を借りてやるのに何の意味があるのか」という話もあるだろうが、アラスカとハワイを除く米国48州内での運用であり、DXCCのルール上の問題はない。各局の設備がトップグレードであることも効を奏し、実質的に500QSOs行かずにMixedで120cfmできている。徹底的に効率化し目標を絞って、かつRHRの特徴である米国の西海岸と東海岸両方を瞬時に切り替えて使えるという特徴を駆使した成果が、この交信数の少なさであろう。これらの交信は全部Digital(実際はFT8/FT4)で行くかと思ったが、実はCWで案外効率良くできているのも特徴的である。言い換えればFT8はそれほど時間効率は良くない。202406のFT4GL 20m FT8のように、米国ME州からロングパスとしか思えない経路で無理矢理呼んだ場合とかだと、話は別だが。

RHRは安くはない。従量制のサービスなので、いつも時間に追われている感覚になる。これは従量制でない設備で時間をかけてDXを狙うのとはまったく違う話であり、非常に高いレベルのプレッシャーがかかる。マジメにDXをやるなら覚悟をしておいたほうがいい。それでも米国へ渡航する費用や、タワーとリニア、無線機、そして各種システムの費用とメンテナンスの手間を考えれば、お買い得なサービスであろうと思う。

N6BDXのRHR経由の運用での6m/50MHz運用

基本日本での苦い経験から6m/50MHzは極力やらないことにしているのだが、太陽黒点最大期でもあり、N6BDXのRHR経由の運用で6m/50MHzでの異常現象が予想される際の実験はしている。現時点の20241103までに、以下の実績は上げられた。

- FT8での米国東海岸からの大西洋越え(ME州からイングランドと)

- FT8での米国西海岸からの太平洋越え(AZ州から日本の北海道と)

- 20241011の大磁気嵐の時に発生したオーロラに反射させた通信(ME州からWI州と)

FT8はいずれも50.313MHzの標準周波数であった。この標準周波数ではどんなことでも起こり得るということを覚悟しておかないといけない。日本での運用では特に関東圏ではあまりにもDXer連中の海外向け交信の占拠が酷くて辟易していたのだが、それはそれなりに正当な理由があったということであろう。言い換えれば、 関東地方の弱小局は6mになんか出てくるな ということが改めて証明できたように思う。

JJ1BDXとしてのDXingの終焉

JJ1BDXとしては、202404-202406までの間は仮設の5m長の28MHz用ダイポールで、202406-202409までの間は2.2m長のモービルホイップで実験を続けていた。幸い202406のFT4GL、202408のN5J、202409のCY9C、どれも無事50Wにて交信かつcfmできている。しかし、正直なところ、一度RHRのトップステーション、特にW1/EastportやW1/Jonesportといった超弩級の設備を体験してしまうと、単なるDXingをベランダのシンプルアンテナからやろうという気はなくなってきている。

20240409

HamSCIの活動を止めた

Ham Radio Science Citizen Investigation (HamSCI)として、北米を中心にアマチュア無線を通じた電離層観測の活動などを行っている人達がいる。私もいくつかの活動に参加した。先日UTCで20240408にあった北米の皆既日食(リンクはNASAのページ)でも、各種観測活動が行われたらしい。

私自身は過去HamSCIの活動にいくつか参加している。ドップラーシフトや各種エコーの判別、そして観測データのZenodoへのアーカイブなど、固有の技法を学ぶことができた。ダイレクトコンバージョン受信機Grape 1の製作など、ハードウェア面でも一定レベルの学習ができた。

しかし、今回の20240408の皆既日食の観測活動には参加していない。今後も積極的参加はしないだろう。理由を以下に箇条書きにしておく。

- 東京から北米で起こっていることを観測するためには長距離伝搬が必要であり、これを安定して実現することは難しい。電離層の変動が大きいからである。たとえば今回20240408の場合は、米国東海岸と日本の間のパスは変動することが予想できるが、平時と日食の時との比較実験は両方の状態を用意しないと比較実験にはならない。

- HamSCIそのものの観測活動の企画は(活動の中心を考えれば当然のことだが)北米の人達をターゲットにしている。観測主体が米国東海岸の人達のせいか、欧州の人達も一部参加しているが、日本に限らずアジアからの参加は少ない。

- そもそも論ではあるが、電離層観測を行うにはある程度以上の規模の送受信設備とアンテナが必要である。ドップラーシフト測定はTCXOでは厳しくGPSDOベースの周波数精度が必要になるし、正直なところホイップアンテナでは十分な信号強度を得ることは無理に近い。最低限フルサイズダイポールを十分大きな(1波長以上の)地上高の場所に上げるぐらいのことはしなければならないだろう。現在の私の設備ではこれは難しい。また最低限の参加としてWSPRの送受信を行うことにはそれなりの意味はあると思うが、これとてまっとうなアンテナがなければ、送受信のバランスの悪さが露呈するだけのことになってしまう。

- 短波の標準電波の測定では、10MHzの場合中国のBPMと米国のWWVやWWVHが同時に入感するため、結果として何を測定しているのかを識別するのは困難になる。標準電波局なので周波数のズレはほぼなく、信号強度で推定するしかない。周波数共用のないビーコン電波を使えれば問題はないのだろうが、現実的にはそのような電波を測定に使うのは難しい。

- 10MHzのドップラーシフト測定に使ったGrape 1の妨害波排除性能は十分ではなく、夜間は近隣諸国の短波放送がつつ抜けで聞こえてしまう。これを防ぐには初段にフィルタを加えることが必要であろう。残念ながらそのための時間が取れなかった。言い換えれば、意味のある測定環境を実現するためには、それだけ費用と手間をかけることが必要である。GPSDOからの基準周波数源で使用できる無線機は市販のものだとICOMのIC-7610クラスになってしまう。

- 詳細は控えるが、運営しているのが多忙な研究者の人達であるため、質問に対し十分な返事が得られなかったことがあった。これについては過度に期待してはいけないことであろう。

以上の理由により、HamSCIの活動は、20240229に一度区切りをつけたDXing同様に、無期限に止めることとした。今後もWSPRの運用は可能なレベルで続けていきたいとは思うが。

過去の関連活動について記した記録のリストを以下に挙げておく。

- 2020年12月のHamSCIの電離層観測イベントに関する測定データ

- 2021年6月のHamSCIの電離層観測イベントに関する測定データ

- 2021年12月のHamSCIの電離層観測イベントに関する測定データ

- 2021年12月のHamSCIの電離層観測イベントに関する録音記録

- 2022年4月のHamSCI Sunrisefestに関する設定データ

- HamSCIの2024年1月4日のGSSCの結果(PDF)にはJJ1BDXのコールサインが掲載されている。

- 戸塚DXersサークル(TDXC)の会報PROPAGATION Edition 8 (PDF) pp. 99-104には「2020年6月21日部分日食に伴う電離層観測プロジェクトの紹介と測定結果の考察」というレポートを記した。

- 同様にTDXC PROPAGATION Edition 9 (PDF) pp.90-100には「2020年12月と2021年6月の日食に伴う測定結果の考察10MHz電離層観測実験報告」というレポートを記した。

なお、ドップラーシフト観測については、日本でも電気通信大学のJG2XA (5006kHz, 8006kHz)が観測用電波を出しているので、受信してみるのもいいかもしれない。

20240310

JJ1BDX開局48周年。以下はこの前後に書いた文章をざっと編集したもの。

「在日日本人」としての立場とITU-R体制の矛盾と

日本のアマチュア無線家の99%までは話の合わないフツーの人達だということを2002年の再開からの活動で痛感したので(もちろん例外はあるが)、アマチュア無線の世界では本当に日本人として活動するのは止めようと思っている。当然そのフツーの人達の代表であるJARLとは基本的に一切関係を持たないし、すでに持たなくてもまったく困らない状況になっている。それにJARLが把握している日本のアマチュア無線活動は実はもはや人口の上ではマジョリティたり得なくなっているのではないかと思う。そしてそのことに気がついていないのは、当のJARL関係者だけではないかと思う。

一方ARRLの会員であることについて、日本にいながら日本人として疎外される「在日日本人」としての問題は起きないし(もちろんUSA内部の政治に関与しなくて済むということもあるが)、DXCC/WASアワードとQST/QEX誌、それからARRL Handbook他各種出版物という直接世話になっているサービスもある以上お金は払うべきなので、2005年にLife Memberになることを選択して今に至っている。ただそのARRLも近年劣化が激しく、いずれ数年以内にARRLそして世界のアマチュア無線制度そのものも存続を問われる事態が起きるだろうと思うが、過去受けた恩恵を考えれば、ARRLのLife Memberになる選択をしたことに悔いはない。

もはや国や地域単位のIARU/ITU-R regimeを仮定した無線連盟そのものがあまりにも時代遅れであるというのも覆せない事実だろうと思う。JARLに限らず、ARRL, RSGB, SSA, NZART, それぞれに対して痛烈かつ正当な批判を各所で読んだ自分の経験からいえば。もちろん現状のITU-Rつまり国家あるいは各地域の通信主権に準じた電波の管理体制に対応するという話は当然あるとはいえ、技術そのものは地域や国に依存しない普遍的なものなのだから、そこをあえて国や地域の壁で交流を阻害したり標準化を妨害したりするというのはやってはならないことだと思う。ことJARLに関していえば、アワード、コンテスト、QSLカード、すべてJARL以外の世界の潮流から外れた古い制度を21世紀になってからも変えずに続けているわけで、もはや相手にすべきではない状況になっているとしか言いようがない。

見える相手と届く相手、そして「在日日本人」としての理想と現実

以下は雑文。

久々に短波のFT8をワッチ。簡易型ループアンテナでもよくこれだけ受かるなと思うくらい世界各地からの電波が受信できるんだけど、交信できそうな相手は限られるわけで。2022年のロシアによるウクライナ侵攻以来ロシアとベラルーシの局とは交信を謝絶してるし。ヨーロッパは呼んでもなかなか取ってくれないし(現地の混信がすさまじいんだけど)。たくさんいる中国やインドネシアの局はイケイケなのはいいんだけどイマイチマナーに欠けるところがあるからあまり交信する気にならないし。日本の連中は酷いのが多いから避けてるし。結局相手としてはUSA/カナダ/オーストラリア/ニュージーランドあたりがメインになるんだけど、結構交信は大変。

地政学的、あるいはそこまで政治的でなくても、地理的に交信する気がしない相手が近くにいっぱいいると、普通に遊ぶのも大変になるのが短波無線のジレンマだったりする。そこまで含めて趣味あるいは実験なのかもしれないけど。日本にいて日本語第1言語話者でも日本の人相手だとほとんど交信する気が起こらない(ごく少数の例外を除く)し、通常の音声だと日本の人でなくてもやる気なくなっちゃうことが多いので、もっぱらモールス信号かFT8になって、早22年(実質運用は16年ぐらい)。

2024年2月末で自分が送信用アンテナ下ろしてストレスが減ってるという現実を考えると、もうこの趣味あるいは実験の無線という世界に労力をかける気がなくなってくるわけで。そうなってしまったのは自分の立ち位置がこの趣味あるいは実験の無線の世界の人達とあまりにも違うマイノリティだからだろうというのはあるんだけど、全部自分のせいにされるのも全く納得できないわけで。

この「在日日本人」的なステータスに押し込まれていることについてはいつも複雑な心境になる。単なる怒りとかそういうのを越えて。この日本の趣味の無線の人達のマジョリティは私よりも年配者なので、ある意味昭和とかバブルとかの権化だしね。

幸い日本の中で制限された機材でやらなきゃならないという制約は、北米のRemote Ham Radio (RHR)というサービスと、自分がUS FCC免許を持っているということによって、お金をちょっとかけたら解決できたから、あまり考える必要はなくなったけど。RHRのようなサービスは日本の総務省のクダラナイ規制によってできない(リモート運用は無線局の設備から3時間以内に駆け付けられる距離でやれという指導があるため(笑))、というのが笑えるんだけど。もうなんのためのリモート運用なんだかわからないよね(笑)。

アマチュア無線のライセンスだけは残せる限り残そうと思うけど、正直日本のことしか見えていないマジョリティが牛耳っている日本の趣味の無線コミュニティにはもうかかわりたくないなあ、というのが、2020年にCOVID-19が理由で復活した活動を4年続けての偽らざる感想だったりする。ここまで希望も何もない状態になったのは誰のせいかとは言わないけど、日本の状況はJARLを始めマジョリティあるいはただ声の大きなだけの人達が動かした結果なるべくしてなっただけなので、そのことに関してはもう一切関知していないとしかいいようがないわな(笑)。毎年1年平均年齢の上がるコミュニティが20年以上続いたらこうなるのも仕方ないんだけど。実際には40年(1980年代から)続いているというのを最近見て戦慄を越えてあきれ返っている。

残念なのは、日本の悲惨な状況は、すでにUSAでもUKでも他の地域でも同様になっているというニュースが聞こえてきて長いということ。つまり高齢化と爺(無線の趣味はほぼほぼ男性ばっかり)の問題。自分ももう年配者に足も首も突っ込んでいるので、どうやってこの状況に加担しないかを、真剣に考えなくてはいけない。タイムリミットは近い。

2025年の60歳になるとき、そして2026年の開局50周年で、本当にいろいろ足を洗わなければならないんだろうと思う。

20240229

送信用アンテナを下ろした

20240229の2359UTC(JSTでは3月1日の朝)をもって運用を停止し、送信用アンテナを一旦下ろすことにした。(マンションのバルコニーに設置しているだけなのでそれほど神経質になることはないとはいえ)雪や強風などへの耐性を上げることが必要だろうと判断したからである。

ここまでの運用では、2024年1月末のTX5S Clipperton Island 2024 DXPeditionなど、太陽黒点最盛期ならではのDXingを楽しむことができた。そのことについては素直に喜びたい。その一方で、そろそろ2.2m長のホイップアンテナの限界が見えてきてしまったというのも否めない。短縮アンテナは性能上の制約も大きいので、設計をし直して再度設置したいというのが正直なところである。

20231010

WAS Mixed AwardとEndorsement到着

前回20230919に書いたWASアワードのMixedの賞状、およびMixedへの15m、そしてすでにあるDigitalの賞状への15mとFT8の特記/endorsementのステッカーが届いた。15m/21MHzはずっと遠距離伝搬で好調だが、ここまでの成果としてWASアワードを再度Digital+15m+FT8という縛りでいただけたことは大変嬉しい。

Swains島のDXpedition

20231007からUS American SamoaのSwains IslandでのDXpedition(コールサイン W8S)が行われている。20231015ぐらいまで滞在の予定らしい。Swains島からの運用局とは2006年7月のKH8SI、2007年4月のN8S、そして2012年9月のNH8Sで交信できている。今回は実に11年ぶりの交信となる。

Swains Islandは米国領だが、ニュージーランドの自治領であるTokelauのFakaofo島が近いことから領有権を主張していたり、サモア独立国とAmerican Samoa双方からも結構距離が遠かったり(約300km)と、微妙な位置にある。それが故にDXCCというアワードで独立したentityとして認められたのだと思う。

今回の運用では未交信であり交信の可能性のある10m/28MHzと15m/21MHzでの交信を狙っていた。場所柄日本との伝搬は良く、15mに至っては日本の朝から夜(00Z-13Zぐらい)までずっと聞こえているという好立地なのだが、欧州や北米東部からは難所に属するため彼等を優先する時間が設けられていた。私の貧弱なモービルホイップと100Wだけの設備では、日本の朝から昼(00-05Z)の間に交信するのが精一杯だった。

今回のDXpeditionでは久々にモールス電信(A1A, CW)による運用がメインとなっていて、私も久々に本格的なCWのスプリット運用を行った。FT-710では以下の手順でスプリット運用ができる。

-

VFO-AとVFO-Bを同じ周波数にするために

A/Bを長押し -

この時点で

SPLITを短く押すと受信固定でメインダイヤルで送信周波数が動くモードになる -

SPLITを長く押すと送信固定でメインダイヤルで受信周波数が動くモードになる

簡易的なスプリット運用にはCLAR TXまたはCLAR RXを使うこともできるが、±9.99kHzの範囲でしか動けない。今回は10kHzを越える大パイルアップになったため、スプリット運用の出番となった。

W8S相手ではRemote Ham Radio (RHR)でもN6BDXのコールサインで同様の運用を行いWebDXのI/Fを介して30m/10.1MHz CWで12Zごろに交信できた。W7/Portlandという500W送信の設備を使ったため、一度相手を掴まえられれば交信は容易だった。とはいえ、やはり手元の物理トランシーバのフルブレークインのリレーの音を聞きながらタンジブルで大きなダイヤルを回して運用できたほうが安心感がある。バンドスコープも見えるので、誰が呼んでいるかの推定ができ、すばやくその周波数に送信周波数を移せる。これで2波受信ができればさらに良い。RHRでのFlex Radioのトランシーバでは2波受信で確認できるため、相手と交信している局の存在が音で確認できるのが良かった。

本格的なCWのパイルアップはFT8/FT4のそれとは違い人間が積極的に聞くというコミットメントが要求される分楽しさも増える。交信のペースも(複数ストリームを使わない場合の)FT8よりは速いし、RHRでも送信側での符号の途切れがないので受信音が途切れるとはいえそんなに交信は難しくない。ただ呼ばれている側にとって何時間もパイルアップの相手をするのは大変厳しいと思う。

今回はタイミングが良かったのか、15m CWでの交信成立から6時間経たずにLoTWでのconfirmationをもらうことができた(QSLマネージャのM0OXOにEUR8.00の手数料を支払っている)。これでSwains Islandは30mから10mでの6バンドでconfirmできたことになる。CWの運用も久々に復習できたし、成果としては十分だろう。あとは運用チームの無事の帰還を祈りたい。なにせ近くの人の住んでいる島までは数百km離れているのだから。米国の人口統計によればSwains Islandは2020年からは無人島らしい。

なお久々にDXクラスタを見ていたのだが、相変らずDXpeditionになるとそれはもう欧州北米の罵詈雑言に満ち満ちていて、20230221に書いた3Y0J BouvetのDXpedition以来の荒れ方である。自分がDXクラスタを見るようになってから21年経つが、この暴言ぶりは当時から変わっていない。最近は各種ソーシャルネットワークの普及で誹謗中傷が日常化してしまっているけど、こういう暴言とその背後の脊髄反射的なhostilityを見ていると、人類、そしてその中でも特に偏屈偏狭かつ独善的な性格の人達が多いアマチュア無線家にソーシャルネットワークは早すぎたんだろうと思う。

20230919

電離層は秋だがまだ暑さが終わらない

東京にも20230915には大雨が降り、もはや真夏ではないとはいえ、まだ暑い。とはいえ、電離層はすっかり秋になっていて、日本の朝には15mでは北米全域が景気良く聞こえてくる。

WAS Digital 15m FT8 confirmed

前回20230816に書いたWASアワード、20230913にKansas (KS)、そして昨日20230918に最後まで残っていたVermont (VT)州の両方と15m/21MHz FT8で交信してconfirmationを得ることができ、15m Digital FT8でのWASが完成した。これでMixed, Digital, 15m (Mixedの特記), FT8 (Digitalの特記), Digital 15m (Digitalの特記)の5つの項目で50州の交信を達成できたことになる。100Wと短縮ホイップでの成果としては十分満足すべきものだろう。交信記録を見ると今の場所での15mでの北米との交信は2022年4月から始まっているので、1年半かかったことになる。長かった。

連休初日の20230916からVTに絞って送信地点のGrid Locator (FN32/FN33/FN34/FN44)から場所を推定し、QRZ.comのデータベースで入感した相手の場所を確認するという作業を3日間地道にやっていた。朝早めなので体力的には厳しかった。なにせ日本の富豪局と米国やカナダからもたくさんの局が出ているので、弱肉強食のFT8の性質もあって、1日1局ぐらいしかVTからの送信は入感しない。こちらも短縮アンテナしか使えないため、交信の機会を得るのは難渋を極めた。それでも拾ってくれた相手がいたのでなんとか達成できた。近傍のME, RI, MA, CT, NY, NJといった各州とは交信できているので可能性があるとは踏んでいたが。ごく普通のフルサイズの1/2波長ダイポールアンテナを張ることができたなら、こんなに苦労しなくても良かったかもしれない。100Wは必要なくて、おそらく10Wか50Wで十分交信できたのではないだろうかと思う。アンテナに恵まれていない状況にはいろいろ無理があるというのが率直な実感である。

WASにもTriple Play(Phone/CW/Digitalでの達成)や5-band WASなどいろいろな特記があるが、運用地は2点間の距離が最大でも50マイル(80km)以内しか変えられないというルールがあるため、今の状況でのWASはここまでになりそうだ。あと可能性があるのは20m/14MHzだが、無理して狙う気にはなれない。

手仕舞い

Digital DXCC 200エンティティとWAS Digital 15m FT8の両方が(ある程度事前に準備はしていたが)予想通り達成できたことを考えると、無線活動に一区切りつけるのにいいタイミングかもしれない。来月半ばの20231014にはHamSCIの米国内の皆既日食イベントがあるが、WSPRの運用のみで十分参加できる話である。年内に意思決定をしないといけないだろう。

YouLoop

YouLoopという受信用ループアンテナがある。数年前に結構流行り、それなりに中波の受信には使える機材である。ここ1年ぐらい中波の受信アンテナがなかったのだが、久々にバルコニーに設置してAirspy HF+ Dual Portと組み合わせて使っている。近隣の中波局を高音質で安定して受信するには十分な性能である。それでも近くのエアコンのノイズは避けられないのが若干不満な点ではあるが。普通の中波局を普通に受信するのが非常に難しくなっていることを実感する。もはやビジネスとして中波放送は成立していないという話が出てくる所以の一つでもあろう。

20230816

夏が過ぎた

九州と関西と、西日本に2発も大きな台風が来た。さすがにあの大きさの台風だとこちら東京都世田谷区にも影響が出る。昨晩の突然の豪雨には驚いた。

前回の追記からもう2ヶ月が経過した。暑い気候はまだまだ続くだろうが、電離層は正直なもので、もう秋の状況になりつつある。日本の暦でいう立秋ごろから、秋が始まる。今年の秋は残している15m FT8 WASのうち、KSとVT両州ができれば嬉しいと思っている。来年の5月上旬(立夏)までは時間はありそうだが。

Digital DXCC 200cfm

昨日20230815にDXCCのDigital(旧RTTY)特記で200エンティティのconfirmationを達成した。2015年2月の時点では134しかなかったので、この3年間で随分増やしたものだと思う。すべてローディングホイップアンテナとカウンターポイズに100Wという真に貧弱な設備でよく66エンティティも増えたものだ。FT8/FT4さまさまである。

正直、もうここまで行けばDXCCを無理に追うこともないだろうと思う。諸事情で無線局の出力をさらに減力する可能性も高いので、多くは期待できないだろうし。せめて半波長のダイポールアンテナをまともに張れれば状況は変わると思っているが、それも今の設備ではかなわぬ夢である。

どんなに頑張っても上にはいけないDXCCレースの現実

DXSCAPEでは随時DXCCのランキングを更新している。これを見ると、自分の客観的な実力がわかる。それはまあ悲惨なものである。日本のDXCC Challengeでは下から数えた方が早い位置にいるし、Honor Rollにはなれる可能性はゼロだし、Digital特記ではかろうじて真ん中より上だが上4分の1には入れそうにない。20mは221エンティティconfirmedをもってしても半分よりちょっと上ぐらいにしかならない。シンプルアンテナとリニア、タワー、戸建て、ビームなしでやってきたのだから客観的に見れば当然といえば当然なのだが。

自分が2002年6月から21年(途中5年ちょっとの間が空いているので実質16年ぐらい)かけて、どうにか今の状況まで来れたこと自体には全く悔いはないし、積年の恨みを晴らすこともできたわけで十分満足なのだが、勝つことはないであろうこのレースにはそろそろサヨナラしないといけないだろうと思っている。その昔「バカ、ダメ、バッテン」とコールサインを揶揄された時のことは永遠に忘れないだろうけど。もっとも1970年代後半に私をからかっていた人達の中で今のDXCC Rankingに残っている人は一人もいないから、そういう意味では勝ったと言い切ってもいいのだろう。

別にDXCCもDXingも止めるつもりはサラサラないのだが、世の中には潮時というのがある。ちょうどいい区切りの時期かもしれない。

20230605

背景音響としてのラジオNIKKEI

1983年の昼間、大学受験のときに背後でかけていたラジオ番組は、ラジオたんぱの株式市況だった。八重洲のFRG-7700とソニーのAN-1で聞いていた。

そして2023年の今は、ICOMのIC-705と、ダイヤモンドアンテナのAZ510FMHに5m×5のラジアルをつけたもの(アンテナを変えれば送信可能になる)で、ラジオNIKKEI第1放送を聞いている。昔に比べて機材も小型になり進歩したのだけど、やっていることは40年間同じであり、全然進歩がない(笑)。

たまにラジオNIKKEI第2放送のRaNi Music♪を聞くこともあるが、短波放送だと、音圧が軽めである。AFN東京のような派手さはない。もうちょっとコンプレッションを効かせてもいいと思うのだが、そこまでできないのだろうか。

FT8/FT4とChatGPT

FTx is to Ham Radio as ChatGPT is to English literature.

とのたもうておられる人がいる。この人はコンテスターで、SDというCWコンテストメインのロギングソフトを作っているベテランだが、よほどFT8/FT4が嫌いで、リモート運用も許せないらしい。「ハムラジオに対するFTxは英語文学に対するChatGPTと同じようなものだ」というのはいかにも彼らしい主張である。

でもFT8/FT4を含むWSJT-X SuiteはLDPCを使っており、誤り訂正の際に意味のない推定はしないと思う。誤り訂正符号はChatGPTが使っている大規模言語モデル(LLM)とは違うので。

私はCWコンテストもやったし、FT8/FT4は日常的に運用しているが、このへんの例え話のどこが合っていてどこが間違っているかというのは、教養を問う良い練習問題になると思う。

wsjtx_improved .vs. jtdx_improved、そしてARRL International Digital Contest

ARRL International Digital Contestに今年も参加したが、残念ながらあまり局数はこなせなかった。疲れていたせいもあるが、それ以上に、昨年同様ソフトウェアのGUIの問題で操作になじめなかったというのが卒直なところである。

wsjt-x_improvedとjtdx_improvedという、WSJT-XとJTDXそれぞれをカスタマイズしたソフトウェアをWSJT-X Suiteでは使っている。これらをリリースしたUwe, DG2YCBの変更はなかなかGUIの趣味も良くて気に入っている。ただ、彼は各ソフトウェアのコア部分には手を加えていないと述べており、特にjtdx_improvedではGUI以外に大きな変化はないように見える。

普段は私はほとんどjtdx_improvedしか使っていない。コンテスト参加のときは対応していないので、wsjt-x_improvedを使うことになる。昨年も書いたのだが、WSJT-XのUIはコンテストには向いていない。JTDXは受信時に一度画面クリアしてくれるのだが、WSJT-Xではそれができない。それだけのことで随分使い易さが変わってしまう。そして、FT8/FT4では普段の点稼ぎでない運用でですらタイミングの制限でコンテストモードに近い精神的負荷を強いられることもあるし、ましてやCWのコンテストソフトウェアのような気の効いたmultiplier表示を積極的にしてくれるわけではない。その意味ではFT8/FT4のコンテストはCWのコンテストのような面白さはないように見える。特に、FT8の1交信に最低でも1分かかる仕様は、コンテストにはいささか遅いんじゃないかと思う。FT4のみに制限したコンテストがあればもっと面白いのではないだろうか。

20230408

IC-705を使ってみている

先日ICOMのIC-705を発表後3年にして入手することができた。早速使っている。

基本性能は10Wの固定機同様

構造上の10W出力制限を除けば、昔のIC-7000に劣らない性能であり、USB制御もflrigやJTDXで問題なくできる。よくできた機械。これにリニアアンプつけて云々というのはあまりやる気にならない。やっている人はいるし、スプリアス特性を見るに-70dBcはクリアしているので問題はなさそうだけど。内蔵電池だと5Wまでというのは納得できる。10W連続運用だとファンを付けてやる必要がある。バッテリーケースを改造してファンを内蔵している物が売っていたので長時間運用には便利に使っている。

付属のスピーカーマイクは要らない感じ。ハンドマイクにしてほしかった気がする。サードパーティーでまともなハンドマイクを出したら売れそう。本体内蔵のスピーカーは非力なので、外部にスピーカー付けたほうがいい。モービル機のスピーカーで十分だと思う。CQオームのOHM-980SPXを使うといい感じの音になる。そしてヘッドホンの設定をしてやるとヒスノイズが出てこないのがよい。

送受信の基本性能は申し分ない。2m SSB、70cm FM共、世田谷区から普通に神奈川県各地と交信できた。30mのCW、FT8も大丈夫。10m FT8ではブラジルと米国と交信できたので、これ以上は望めないだろう。flrigはリグの種類ごとに過去の値を記憶しているので、IC-705とFT-710と付け替えるのは楽にできる。Ubuntu相手だとオーディオデバイスもUSBシリアルデバイスも一発で認識した。

FM放送受信機能がついているのはとてもありがたい。ステレオ受信できればなお良かったのだけど。

この機能のものがこの大きさでこの値段というのはお買い得だと思う。

よくわからない俗説

IC-705については、ユーザーが多いせいか、いろいろなことを言っている人達がいる。その中にはよくわからない言説もある。

SSBの変調がダメだという話がある。確かに付属のスピーカーマイクそのままで既定値で使うと、モゴモゴするかもしれない。とはいえ、モニターしないで音作りもしなければ、モゴモゴするのはIC-705に限った話ではない。世の中のマイクロホンには近接効果というものがあって、それでなくてもSSBは低い音声周波数をカットしてカリカリにしてコンプレッサーをかけないとまともな音にはならない。音質調整で低音をカットしてそれなりにコンプレッサーをかければ普通の音にはなると思う。別の受信機でモニターしたらわかるのではないか。送信時の音質調整はモード別にできるのだから、低音のカットぐらいして欲しい。もしかしてそういう知識がないのかもしれないが。

アパマンだと出力が足りないという話も見る。出力が欲しいなら、IC-705じゃなくて、IC-7300(M)かIC-9700を調達したらどうだろう。別に八重洲無線のFT-891でもFT-710、あるいはFT-991Aでもいいのだが。外部増幅器を付けるという方法もある。リニアアンプを付けて1Wから500Wまで増力して使っているという米国の例もあるくらいだから、技術的にできないわけではない。

IC-705ではDXができないという言説もあるが、事実に反していると思う。何がDXかというのは考え方次第であるとはいえ。物理法則が変わるわけではないから当然10Wの限界はあるが、すでに10m FT4にて地上高8mの2.2m長ホイップと組み合わせて、ブラジルで東京からの電波はコピーされて交信は成立している。6m FT8でも2.2m長ホイップでオーストラリアと交信できている。これらがDXじゃなかったら何がDXなのかという気がする。「アパマンには無用の長物」とかいう人もいるが、適材適所ということを考えたことがあるのだろうか。そもそもWSPRでは5Wあれば海外まで平気で飛んでいくのだし、出力だけでDX云々を論じるのには無理があるだろう。

「送信できるBCLラジオ」という言い方もあるようだが、それをいえば、中波帯や短波帯を受信できる今の無線機のほぼ全部がそうなってしまうだろう(笑)。私もFT-710は、いにしえの通信型受信機へのオマージュを込めて買ったようなものだ。IC-705はもっと小型で扱いやすいし、FM放送も聞けるから、まさにBCLラジオそのものという言い方はできなくはないが。卑下する必要はないだろうと思う。

そんなわけで、つくづく世の中の人達の視点の狭さには呆れるばかりである。正当な根拠のない意味不明の主張に時間を割いている暇は私にはないのだけど、Twitterを見るとときどき上に述べたような言説が出てくるので、書いておいた。

日本/欧州/米国モデルの違い

日本は特に144/430MHz帯でのオフバンド規制がうるさい。そのためIC-705でも日本モデルだと144MHzから146MHzしか扱えない。米国で使うなら米国モデルでないとリピーターで使われている146MHzから148MHzへのアクセスはできない。もっとも、日本モデルを欧州に持っていっても、国や地域によって許可される周波数が違うことには注意しなければならない。各国で許可されている周波数は違う。

20230312

しがらみのない12m/10mバンド

日本のアマチュア無線ではナナメガ(40m)とか6mとか2mとか70cmとか必ず自称警察がいて 中にはメールで要らぬ注意をしてくるのまでいて(私も2020年以降一度やられたことがある)、 実に面倒なのであまりそういうところでは電波を出さないようにしている。 言い換えれば、そういう文句を言う人がいないバンドだと運用しやすい、ということはあると思う。

先月2023年2月からの1ヶ月間は太陽黒点数が多かったこともあって、 あまり出ていなかった12m/24.9MHzと10m/28MHzで積極的に運用するようにした。 ビームアンテナを振り回している富豪の皆さんにはかなわないが、 それなりに成果は出たことは素直に喜びたいと思う。 ヘンな自称警察のいないバンドは気分が楽である。 一度だけLIDQSYとか絡んできたのがいたが、こちらに落ち度はないので華麗にスルーした(笑)。

おかげで10mのDXCCはconfirmed entitiesを10個増やすことができた。ありがたい。 過去の無線活動でろくに太陽黒点の最盛期の恩恵に与れた実感がなかったのだが、 昨年2022年からのオープニングはようやくその実感を伴ったものになりそうである。

ラジオの音

ソフトウェア受信機(SDR)のラジオの音、特に短波のそれはイヤだという人達が多いけど、 そういう人達は受信音声にIIRのLPFを入れるなり、 パッシブなLC/RCフィルタを作って入れて高域を下げたらいいと思う。 位相が揃っていて音圧のある音をなまらせるのは誰にでもできるけど、逆はまず無理なので。 FM受信機の高域はディエンファシスが必要なのは電話級じゃなかった4アマの教科書にも出てるし、 自分でやったらいいのにと思う。

そもそもSDRのベースにあるFIRフィルタの良さは帯域内の直線位相の保証にあるわけで、 その音を受け入れられないんだったら何か対策を自分で考えるべきだと思う。 アマチュア無線とかラジオが好きなんだったら多少は技術の心得もあるんだろうと思うし。 文句を言う前に自分で実験してみればいいのにという所感を禁じ得ない。

20230311

ソーシャルネットワークのblockとmute

ソーシャルネットワークにてblock/muteするのは、 基本的に気に入らない相手からの雑音が入ってくるのを減らしたいからで、 自分の書いていることについて遮断できるからだとは思わないほうがいい。 自分の書いていることに自信がないからblock/muteしているわけではない。 変なことをいう自称警察みたいなのがいっぱいいるからblock/muteするというのが実情だろう。

現にTwitterではblockされていてもpublic Tweetであれば ログインしないで読めば読み放題であるという状況だし、 Facebookも同様である。 この程度のこともわかっていない人達が日本のアマチュア無線家にはどうも多そうである。

D67AA

いつもお世話になっている方がD67AAとしてコモロ諸島から単身電波を出している。 一人でたくさんの荷物を持って動くというのは私にはできないのでただただ尊敬するしかない。 2週間弱の運用期間らしい。

幸い私の弱い電波も15m FT8 Fox/Houndにて拾っていただけた。ありがたい。 まずは無事の運用、そして無事の帰還を祈るのみである。

20230310

JJ1BDX 開局47周年

1976年3月10日にJJ1BDXの移動局の免許を受けてからもう47年になる (実際の運用は無線局免許状の到着が遅れたのでその3週間ぐらい後から始めたと思う)。 最初に6m/50MHzから始めたのは間違いだったと今なら自信を持って言えるのだけど (最初から40m/7MHzの欧文電信でもやっておけばよかったと思う)、 当時はソーシャルネットワークとしてのアマチュア無線の側面も大きかったから 6mバンドで出たのは仕方がなかったかもしれない。 その年の後には2mバンドでも遊んでもらったけど、 結局11月ごろに中学受験のため全部一度止めてしまった。

短波運用をまともにできるようになったのが2002年からで、 しかも東京に戻ってきてからの短波運用は2020年からであることを考えると 実質開局21年ぐらいの気分である。 限られた設備でやってきたこともあって、正直運用結果に大したものはない。 とはいえ、2023年2月からの1ヶ月ぐらいは、ハイバンドのオープニングもあって やっと最低限の人並みの無線局として運用できたというところだろうか。 これもFT8/FT4あってのことなので、技術の進歩には素直に感謝すべきだろうと思っている。

20230221

Bouvetøya

もう終わった3Y0JのDXpeditionだけど、FT8だとホイップで信号はこちらでも見えたので、 なんとか交信できた人達は多いだろうと思う。でもあの大規模なパイルアップを捌くのはFT8には向いていない。 1局の交信に最低60秒かかる時点でダメだろうと思う。CWの大パイルになったのは正解だったのではないか。 現地の時計が狂ってたりいろいろ問題はあったとは思うけど、まずは無事に帰還できることを祈りたいと思う。 この記事を書いている段階ではまだ島から大陸には戻れていないようだから。

SHF帯

ICOM IC-905の発売に際して「俺のSHF帯に土足で上がり込むな」とのたまった爺がいたという話を聞いた。 そういう爺からは免許を取り上げていいんじゃないかと思う。 そもそも電波は公共財であり、ましてやアマチュア無線では私人の所有権や管理権が設定されているものではない。 なにしろ誰も使っていない周波数領域がSHF帯にあろうものなら今やIMS(ケータイ)の人達が放っておいても獲りに来る。 ICOMには会社なりの思惑はあると思うが、衰退しているアマチュア無線の世界で新しい機材を出そうという企画に、 冷や水をかけるようなことは言うものじゃないだろうと思う。 といっても、私はSHF帯の技術には興味はあっても、アマチュアとして使うことにはあまり興味はない。 むしろIoTなりより一層発展させるべきインターネットの社会基盤としてSHF帯は今後も使っていくべきだろうと思うからだ。

設備共用ならぬ設備強要

富豪設備のアマチュア無線局の免許人に、俺にも使わせろと設備共用を強要してくる変なのがいるらしい。 こういう輩は言語道断であり、遠ざけるに限る。強要は刑法223条の罪である。 そもそも設備共用は無線局の開設同意と同様に信頼関係の上に成り立つものであり、 誰かに強制されるものではないと思う。 私もかつて設備共用をお願いしていたことはあったが、運用の機会がなくなったことを理由に、設備共用を終了した。

CQハムラジオ誌の読者の平均年齢は60歳代

最近CQハムラジオ誌を立ち読みする機会があったのだが、読者投稿の平均年齢は60歳代のようだ。 要するに過去40年間ぐらい平均年齢が毎年1年ずつ上がっているということだろうか。 もうCQハムラジオ誌にも別冊CQ Ham Radio QEX Japanにも自分は寄稿することはないと思うが、 この高齢化の事実を突き付けられるたびに自分の身の振り方を考えてしまう。そういう自分も58歳に近い。

20230203

バルコニーのアンテナの限界

過去47年近く無線をやっていて最大の制約になっているのはアンテナである。 なにしろ短波は日本の住宅の寸法に比べて波長が長すぎるので、1/4波長の長さの輻射器すらろくに確保できないのが現状だ。 これをどうするかといっても妙案はない。物理は裏切らないが絶対に人間の都合には忖度しないからである。

今の2.2m長モービルホイップをバルコニーから水平ちょっと斜め上に出している運用形態は、正直なところ、 1980年代前半に似たような場所でやっていた、竹竿にワイヤーを這わせていた運用と同程度の運用でしかない。 違いがあるとすれば比較的正しく整合が取れていることだろうか。そうでなければ送信出力は満足に輻射されないので。

とはいえ、構造物を外に出す際は、落下等起こさないように固定できていないといけない。 そのことを考えると、アンテナをあまり大きなものにすることもできないのが、現在の悩みだ。

Twitterの日本語のアマチュア無線の世界と「バカ息子」達

もうtweetはしなくなってしまったが、日本語のTwitterでのアマチュア無線に関する話は、いくつか定点観測している。 懲りない「バカ爺達」(私より年代が上の人達)と懲りない「バカ息子達」(私と似たような年代の人達)の活動は、 いつ見ても面白いと同時に、この人達は無線しかやることがないんじゃないかという哀愁を誘うのである。 もちろん私もかつては似たようなバカ野郎として定点観測されていたのだろうという認識は持っているが(笑)、 幸い無線しかやることがないという状況に陥ったことはない。

基本日本の人達は井の中の蛙というか、「他人にメーワクをかけない」という小中高教育での洗脳のおかげで、 自分がより大きな世界の中でどの位置にあるのかということを意識する能力が低くなっているように思う。 そしてその上に人口の2%しか満足に英語ができず、海外渡航の経験のある人達も少ないので、 日本語の世界だけにいるとどんどん認識が歪んできて世界が狭くなるという例をイヤというほど見てきた。

昨年2022年9月に「夢の図書館」にて、ラジオの製作やHam Journalといった雑誌のうち 古いものを閲覧する機会に恵まれたのだが、上に書いた「バカ爺」や「バカ息子」達は1980年代、そして1990年代前半から 今とあまり変わらないような活動をしていたことを確認できた。 このことを「進歩がない」と言い切る気はないが、 それだけ日本のアマチュア無線の世界は変化していなくて停滞しているというのは事実だろう。 基本多くの人達が国内運用だけにしか興味を持っていないし、 海外交信はできてもその先の海外のコミュニティとのつながりを作るところまで行かないのが現実じゃないかと思う。 紙のカードに固執して最新のconfirmationのやり方に対応しないJARLはその極致だし、 各種ソフトウェアのユーザーにはなれてもそれらの修正もできないおよそ技術者を名乗る資格のないただの消費者が全体の99%であろう (もっともこれは日本に限った話ではないかもしれないが)。

せめて自分は「バカ息子」(笑)にならないように、最新の技術に対して自分の知力で貢献していく、ということだけは忘れないようにしようと思う。

20230124

バリコンあるいは可変コンデンサ

高周波用の可変コンデンサ(最大容量で数十から数百pF程度)は機構部品になってしまうため入手も取り付けも容易ではなくなっている。 中波やFMラジオ用の可変コンデンサの代表だったポリバリコンも世の中からなくなりつつある感じを受ける。 伝統的なアンテナカップラーあるいはアンテナチューナーそのものがもはや希少品種になりつつあるようだ。

そんな中で村田製作所の「バリアブルキャパシタ」という 面白そうな部品を見つけた。詳細データは開示されていないが、13.56MHz用と書いてあり、 22pF - 45pF、あるいは45pF - 90pF程度の容量を確保できるらしい。 容量調整用端子には交流は印加するな、とあるので、いわゆるバリキャップダイオードとは違うのだろうと想像する。 流通してくれば短波の実験には使えるかもしれない。

ただ卒直な話今後同調回路を集中定数で作ることはなかなか大変になりそう。

20230123

あらためて追悼: 高橋幸宏

細野晴臣御大のInterFMのDaisy Holiday!という番組で高橋幸宏御大逝去に伴う追悼番組をやっていた。 高橋幸宏御大は私にとって音楽的に最も影響を受けた人の一人。合掌。

FM放送への高調波障害

日本の場合(76MHzから95MHz)のFM放送への高調波障害を考えると、 実は28MHz帯(28MHzから29.7MHzまで)がかなりヤバいのではないかと思っている。 なにせ3倍高調波が84MHzから89.1MHzに出てしまうので。 もちろん21MHz帯の4倍高調波とか、18MHz帯の5倍高調波も考えることはできるし、他の周波数でもあり得るが、 3倍高調波はフィルタなしに抑えるのがとても難しい。 50MHz帯のことを考えなければ、35MHzから70MHzまでで減衰するLPFを送信出力につければいいので、なんとかなりそうだが。 とはいえ100W通過できるローパスフィルタ作るのは大変なのでできれば避けたい。 (後述する同軸トラップが案外使えるかもしれない。)

仮に基本波が100W送信だと、不要輻射が-60dBの法定範囲内でも0.1mWの出力になってしまうため、 送信点から半径10mぐらいだと受信障害が発生してもおかしくない。 幸い今使っている周波数だと既存の大きな放送局(近距離のコミュニティFMを含む)からは外れている。 FT4の28.180MHzでも上の3倍高調波は28.184MHz × 3 = 84.552MHz なので、 世田谷区でも受信できるFMヨコハマの84.7MHzに対してギリギリで障害にならなさそうな感じ。 一方FM西東京の84.2MHzだとモロにFT8の周波数28.074MHz × 3 = 84.222MHz でヒットしてしまうので、ちょっと大変かも。

放送への受信障害は絶対に起こしてはいけないことであり、運用の際は注意が必要かもしれない。

同軸トラップ

伝送線路の途中にオープンあるいはショートのスタブを並列に入れて、 希望しない帯域を減衰させたり、インピーダンスマッチングを行うという定番の技術がある。 日本語では同軸トラップと呼ばれるらしい。 前述のFM放送への28MHz帯送信機の3倍高調波による障害は、同軸トラップを使うことで実用的に解消できる気がする。 Coaxial Stub Notch Filter Designerとか 同軸トラップフィルタの解説記事が参考になる。 28MHzのFT8対応だと、阻止帯域(84.2MHzあたり)のショートスタブを作って、通したい周波数(28.07MHzあたり)に対してリアクタンス補正をしてやればよさそう。

20230122

10mバンドオープン

予想通り朝から10m/28MHzバンドが開けていたので集中。 昨日同様そこそこ交信できている。 昨年末に購入したダイヤモンドアンテナの2.2mホイップHF10CLを出してきた。 これはなぜか10mだけでなく12m/24.9MHzバンドにもマッチングが取れる。 なのでときどき12mにも出ている。

とはいえFT8以外HFでは誰もアマチュア無線をやっていないような気がする。 10mのSSBとFMでCQを出したけど空振り。

12mバンドも局は少ないがそこそこ開けていた。 12mのSSBでCQ出したらAsiatic Russia (UA9/UA0) から呼んで来たけど残念ながらお断り。 昨年2022年2月24日以来、ロシアとベラルーシの局とは交信しないことにしている。ささやかな抗議。

ウクライナの局と10mで交信して10mでのOne Day WAC完成。 AF: EA8, AS: BY, EU: UR, NA: W, OC: VK, SA: LU というラインアップになった。 最初のEA8は02Zぐらいに東京だと見えてくる。面白い。 こちらの電波も到達していることは確認できていたので、交信の可能性はあると踏んでいた。予想通りになった。

HF運用を今の無線機Yaesu FT-710にしてから、終段が頑丈になった印象を受ける。 前の無線機FT-891に比べ、筐体が大きいせいか、FT8ぐらいの連続送信ではへこたれない感じになっている。 20世紀までの無線機よりは少しは強めに作ってあるのだろうか。よくわからない。 八重洲無線の無線機は必ずしも評判はよろしくないようだから。 昔FT1XDという無線機をスウェーデンに持っていって(米国免許に基づく運用許可を受けて)使っていたら、 いきなり送信が止まらなくなってバッテリーを外さない限り操作不能というインシデントが発生してしまったことがあった。 あれはやめて欲しい。手放してしまったけど。

Disclaimer

- I'm going to write here something I would have tweeted before. 昔ならTwitterに書いていたことだけど、Twitterが修羅場になってしまったので、こちらで。

- This page is written bilingually in Japanese and English. 日本語と英語の両言語で書きます。

- Strictly personal views. あくまで個人的見解です。

- Sections are written in reverse-chronological order. 各節は時間逆順で書いています。

[End of page]